はいどーも、そーすけです!

あれだけ暑かった9月も終わり、季節はすっかり秋めいてきましたね。そろそろ長袖を準備しないと。

まぁそんな事はどうでもよくて、今回は小米技術日本株式会社様より最新スマートフォン『Xiaomi 15T Pro』をお貸し出し頂きましたので、早速レビューしていきたいと思います。

何気にTシリーズは、2年前にレビューした『Xiaomi 12T Pro』から毎年欠かさずレビューしてる気がします。今回も楽しみながら『忖度無し』でみなさんに記事をお届けできれば。

前回のおさらい!

【Pixel 10 Pro レビュー】目立つ進化は少なめ。でも少しずつ、確実に良くなっている。

iPhone 17 Proレビュー:確かに進化、でも“16 Proで十分”と思わせる理由。

通算4台目となる『Tシリーズ』

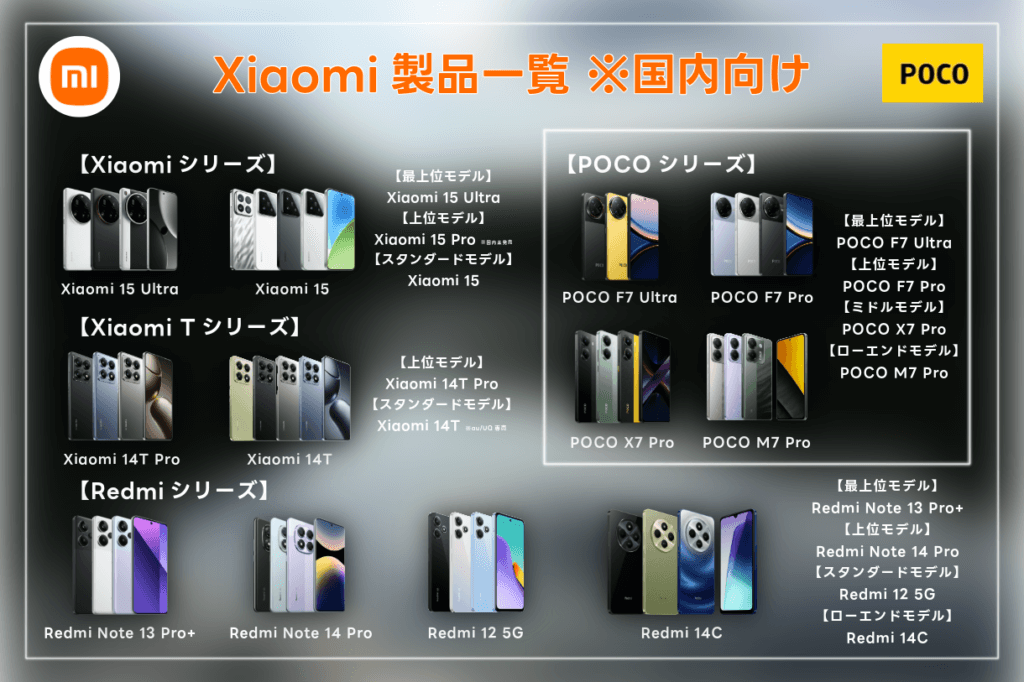

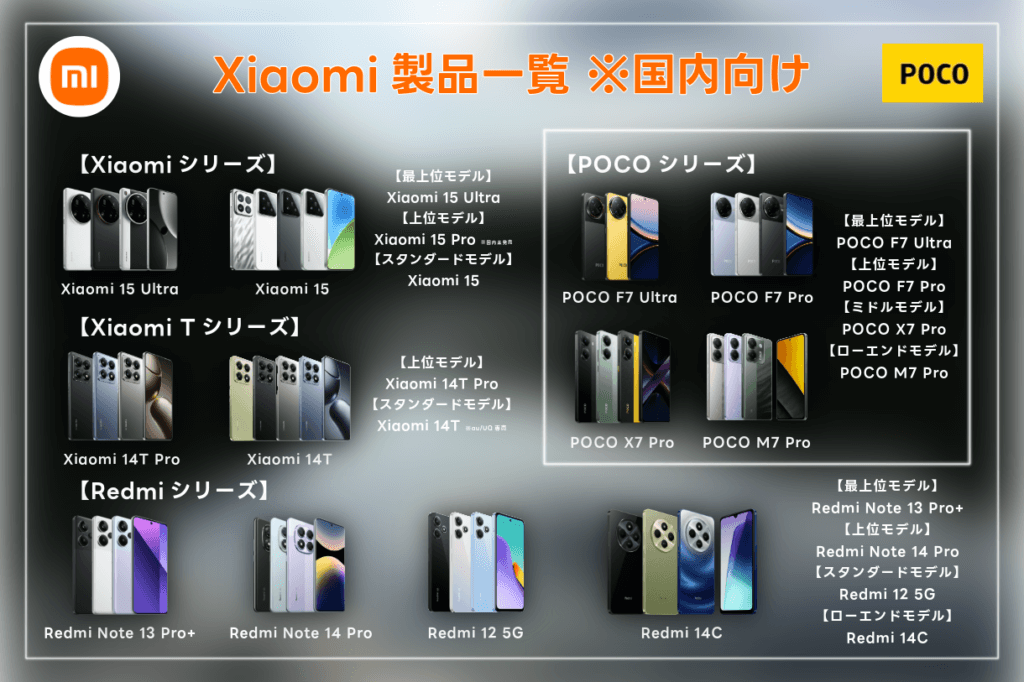

よく『Tシリーズの立ち位置ってどの辺なの?』とケータイショップ店員界隈の方々にも聞かれる事が多いので、まずはこちらから紹介。

『Tシリーズ』はXiaomiブランドの中で『Ultra (最上位)』『無印』に次ぐシリーズで、国内市場に於いてはミドルハイ〜ハイエンドに位置付けられます。

Tシリーズ内でも上位モデルの『Pro』と下位モデルの『無印』で差別化が行われ、いずれもコスパに優れた製品として一部キャリアやオープンマーケット市場にて販売されてましたが、今回の15Tシリーズについてはキャリアでの販売は見送られ、オープンマーケット市場のみとなりました。

KDDIは『無印モデル』を投げ売りに近い安売りを行っていたのでなんとなく見送るかなぁとは思ってましたが、ソフトバンクが『Proシリーズ』を見送ったのは正直驚きでした。

このお話については、9月に行われた『Xiaomi EXPO 2025』で個別取材を行った際に聞いた話なんですけど、ソフトバンクが打ち出してる『神ジューデン』の基準を満たしてない事が要因の1つだそう。

色々思う事はありますが、口を開けばPi○el、Pi○elとしか言わないキャリアですからね。戦略的に仕方が無いといえばそれまでなんですけど、Xiaomiを推してる売り手としては残念な話です。

話が少しだけ脱線してしまいましたね、そんなXiaomi 15T Proについては現在そーすけが使ってるXiaomi 14T Proの後継機として登場しました。冒頭でも書いた通り、通算4機種目となるTシリーズになります。

外観を見ていく。

続いて『本体外観』を見ていきましょう。

グラスファイバー製の『本体背面』はマット調の仕上げにカメラが少し飛び出す形で配置されてます。ペリスコープ望遠カメラを搭載した事で前モデルよりも出っ張りますが、カメラユニット自体はコンパクトに。レンズの飛び出しについても今回はフラットな仕上がりになってます。

本体カラーについては、メインカラーのモカゴールドの他、ブラック、グレーの3色展開です。そーすけはモカゴールドが推しカラーですね笑

本体フレームは高強度アルミニウム合金製。これまで赤外線センサーなどが配置されてた『本体上面』はアンテナラインのみとすっきり。『本体下部』にはSIMトレイ、USB-Cポート、スピーカーを備えます。

ディスプレイを正面として『本体右側面』には音量キーと電源キーを備えます。『本体左側面』はアンテナラインのみでボタン類の配置はなし。全体的にスッキリしたデザインですね。めっちゃ良き。

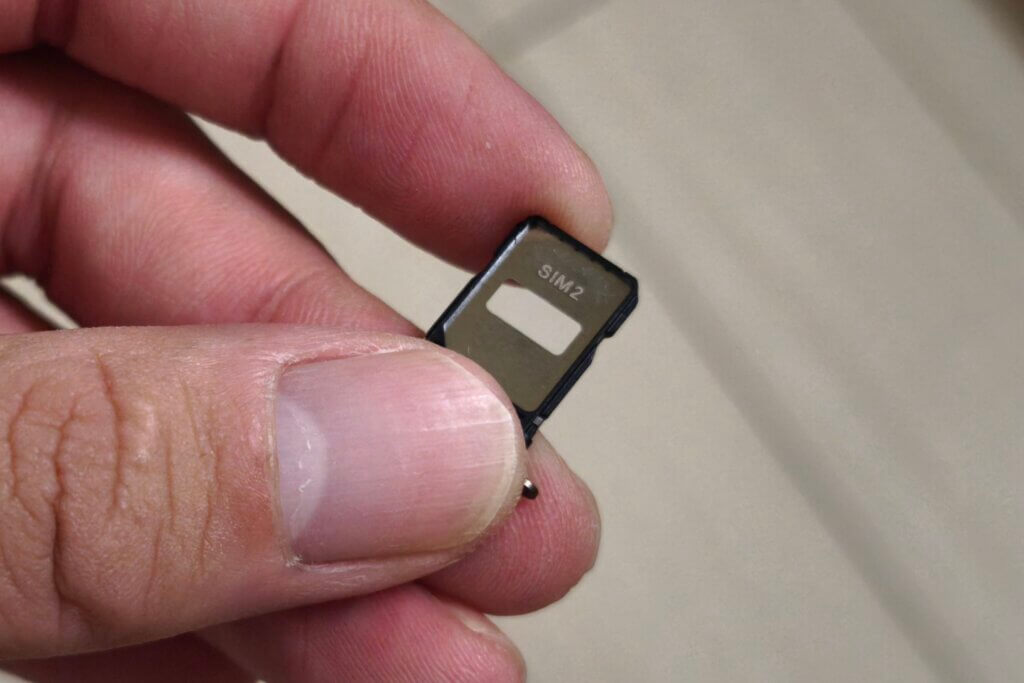

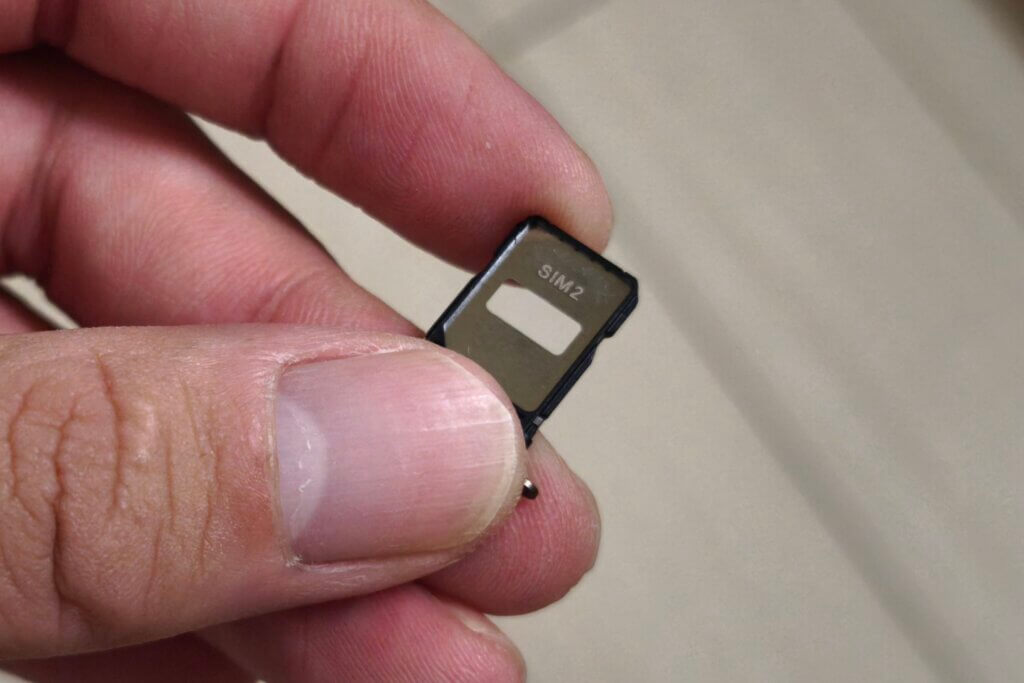

Xiaomi EXPO 2025の発表内で安達さんが話してた通り、某Appleの最新スマホにはない『SIMトレイ』を備えます。しかも物理SIMが2枚入れられるのは偉大すぎる。

eSIMの普及も進んできましたが、まだまだ不慣れなユーザーも多いですし、わざわざ手数料を払ってまで無理に変更しなくてもいいのは嬉しい点。もちろんeSIMにもちゃんと対応してます。

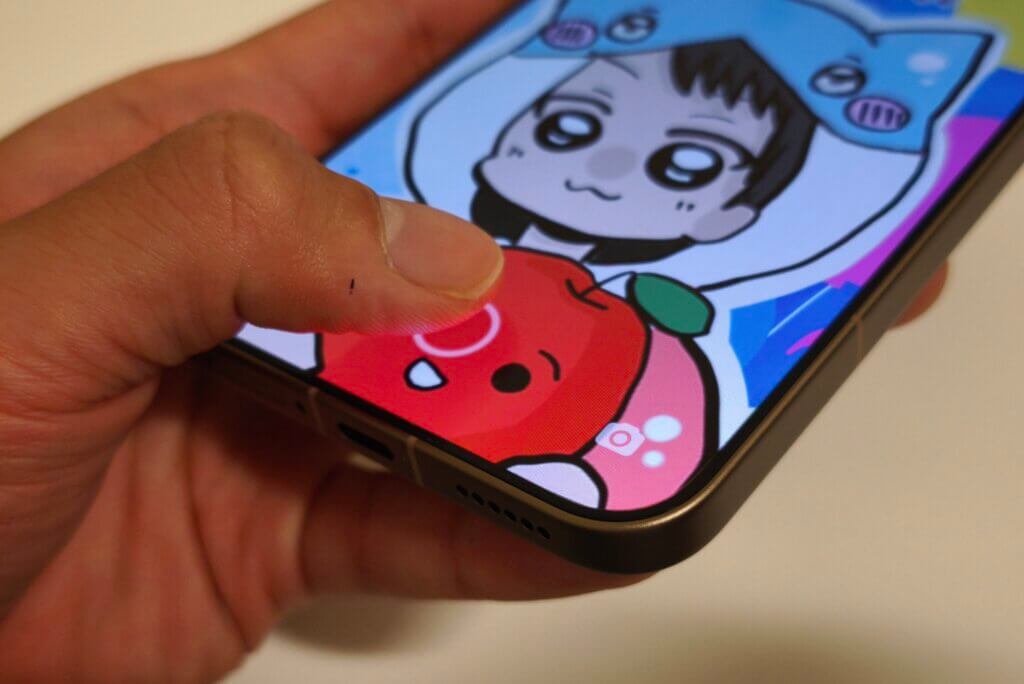

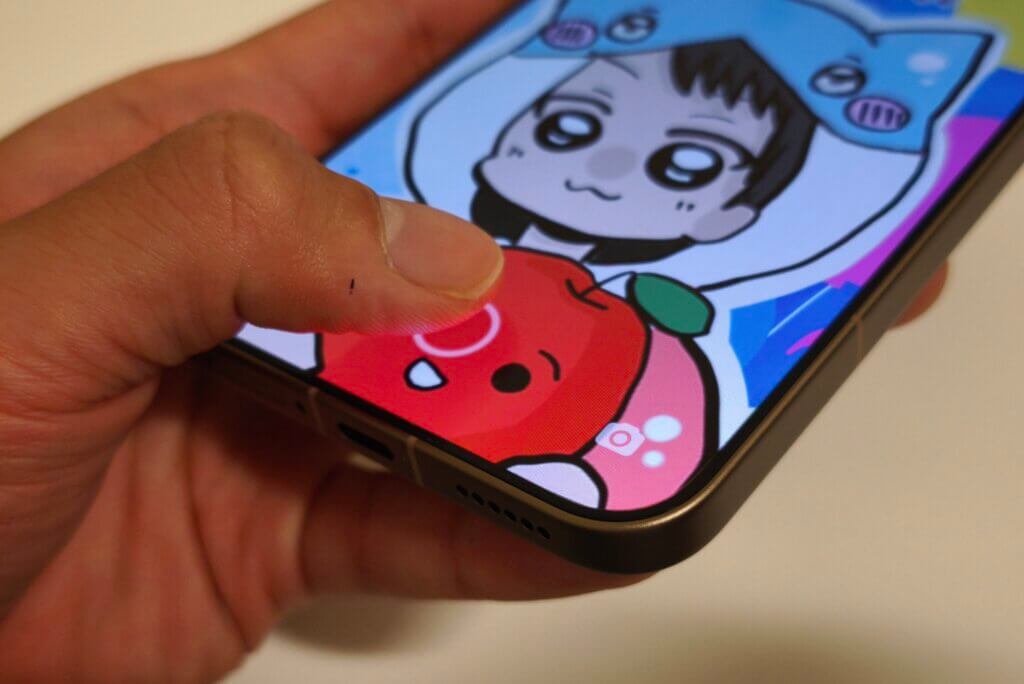

『ディスプレイ』についてはTシリーズ最大となる6.83インチ 解像度 2772×1280 / 447ppi 1.5K 有機ELディスプレイを備えます。画面占有率は94.5%、ベゼルについても1.5mmと非常に狭くしかも四辺均一。

最大輝度は3200nitsと、前モデルが4000nitsだった事を考えると若干スペックダウン。まぁそれこそ万博会場のような日陰がないような場所でしか日常的に使わないなら困りそうですけど、そんな環境だいぶ特殊です。

この他にも、アイケアディスプレイといった目に負担のかかりにくいカラー調整や明るさ調整機能や濡れた手でも操作可能なウェットタッチディスプレイにも対応。日常生活においても快適に使用出来ます。

リフレッシュレートについては最大144Hzと滑らか。前モデルも同じ144Hz対応なんですけど、Xiaomi 15T Proの方がより残像感が少なく滑らかな気がします。そーすけの錯覚ですかね?

『生体認証』については画面内指紋認証と顔認証に対応。これは毎度言ってる気がしますが、指紋認証の位置は下気味なので手の小さい日本人には優しくないです。コストの関係でどうしようもないのは分かるんですけどね、この位置だと保持しきれなくてつい本体そのものを落としそうになるんですよね。

認証には光学式を採用。超音波式と比べるとどうしても位置や精度に難があると言われてはいますが、そーすけが使ってる限りだと認証も早く、正確なので特段困ることもありません。そう、認証位置以外はね。

スペックについて

『スペック』についても紹介していきましょう。

いつも通りまとめたものを置いときます笑

それでは順番に紹介していきましょうかね。

SoCは270万点超えのハイエンド。

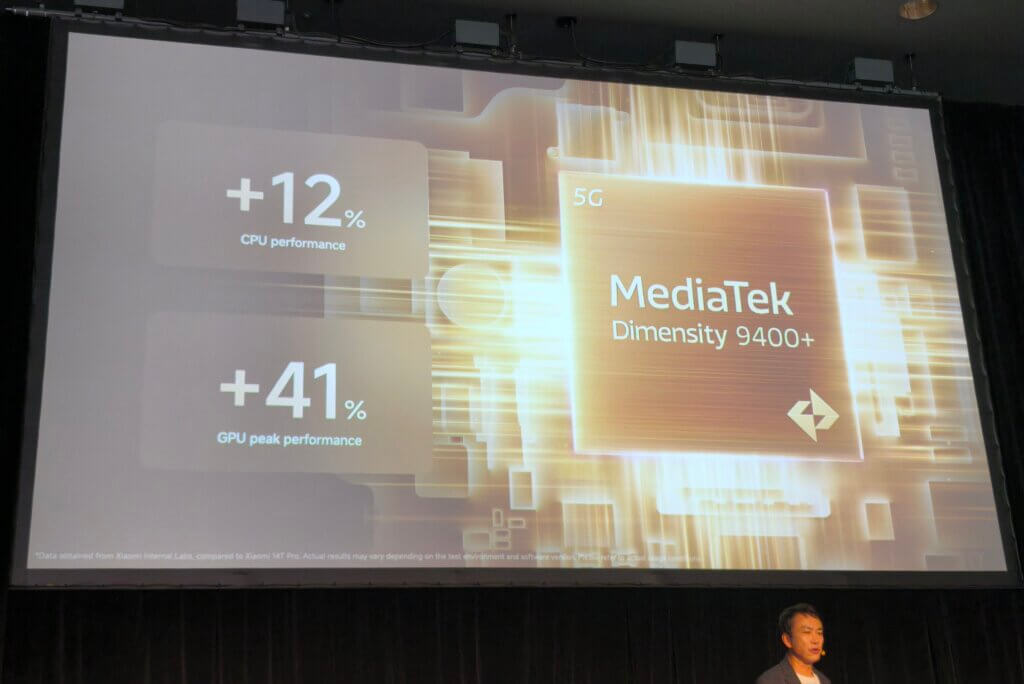

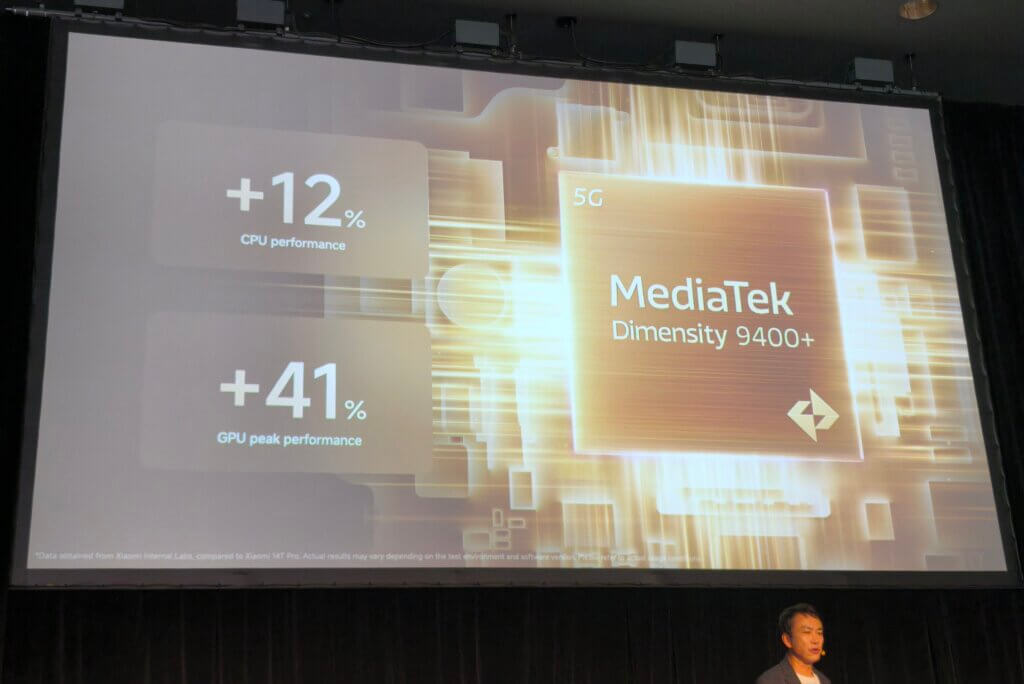

MediaTek製のハイエンド向けSoC、Dimensity 9400+を搭載。

前モデルと同じ『オールビックコア』で構成されてますが、CPU性能については前モデル比で約12%ほど向上。

グラフィックを司るGPU性能についても、ピーク時で最大41%ほど向上し、AI性能についても約20%向上してるにも関わらず、電力効率については最大40%向上とハイパフォーマンスなのに省電力となってます。

製造プロセスにはTSMC第2世代3nmプロセスを採用。既にAppleのA17 ProやクアルコムのSnapdragon™ 8 Eliteが3nmプロセスを採用してる事を考えると、Dimensityもようやく追従してきた感はあります。

それだけ時代の流れも早いということですね。

ベンチマークスコアについて

前モデル『Xiaomi 14T Pro』との比較も含めて紹介していきましょう。今回もいつも通りAnTuTuベンチマークとGeekbench 6を用いて測定。

まずはAnTuTuベンチマークの結果から。Xでポストした際にバージョン違いを指摘頂いたので、どちらもVer.11に揃えた上で測定しました。

結果については上記の通り。Xiaomi 15T Proは総合スコアで約270万点と高得点。前モデルとは約70万点程差があり、特にGPUスコアが前モデルと比較して大きく伸びてます。

気になった点として、スコア測定時の本体は結構熱を持ってました。能力が上がった分の弊害なのかな?とも思いますが、動作が遅いと感じる事はなかったので気になる人は気になるかな程度なのかも。

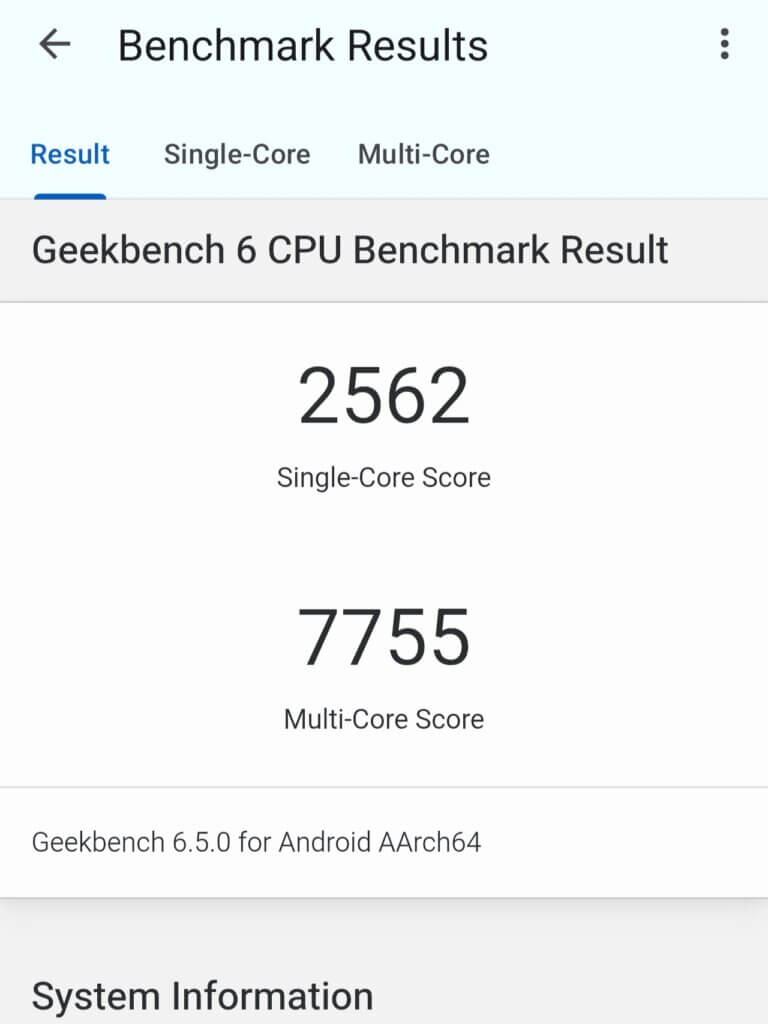

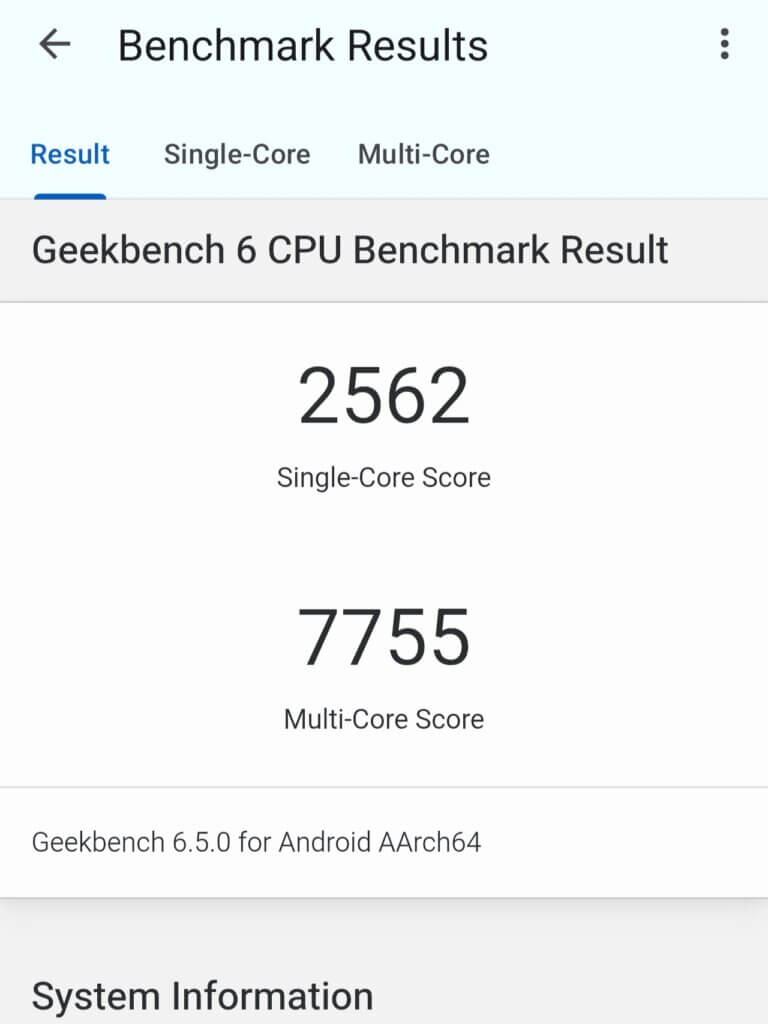

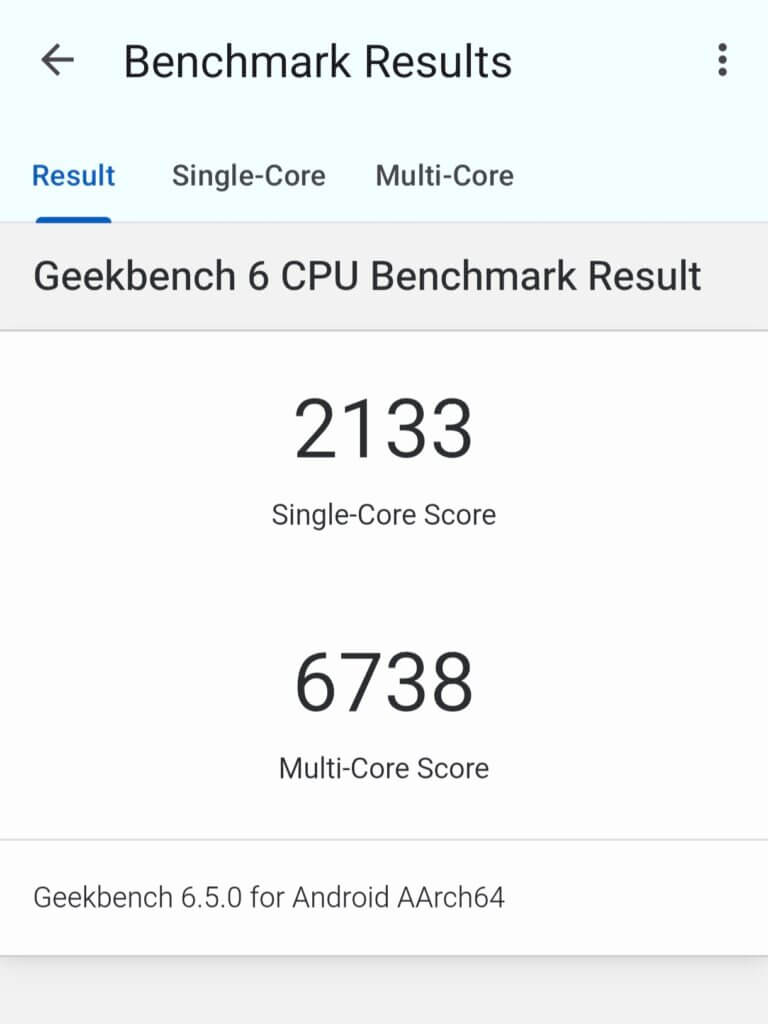

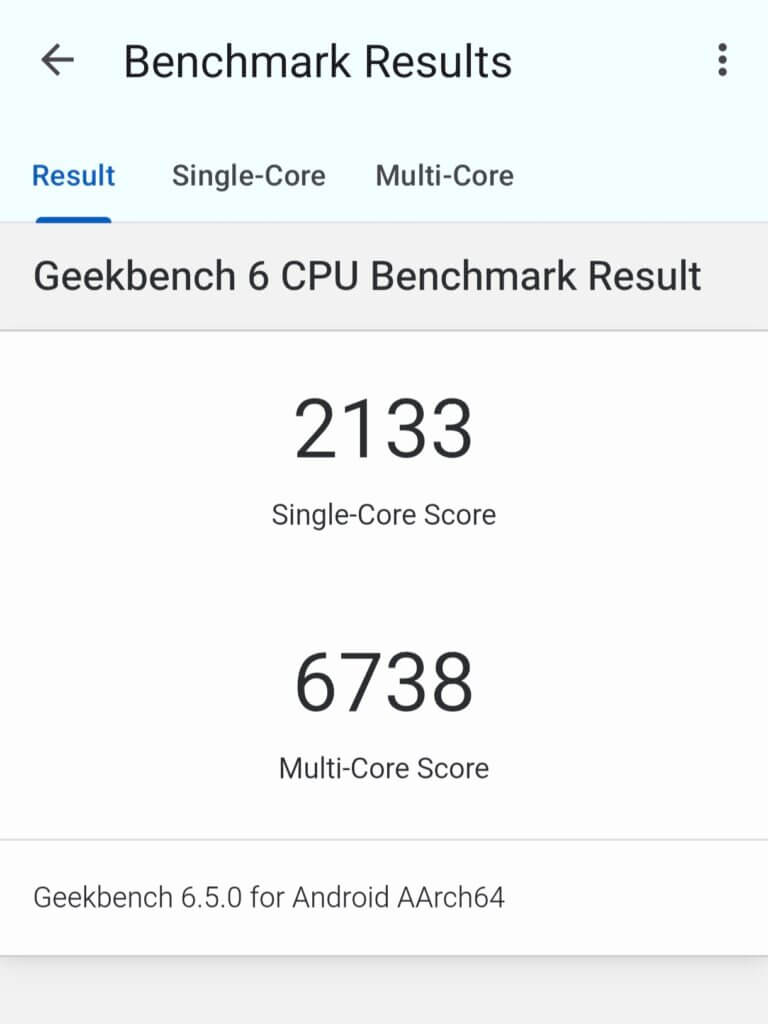

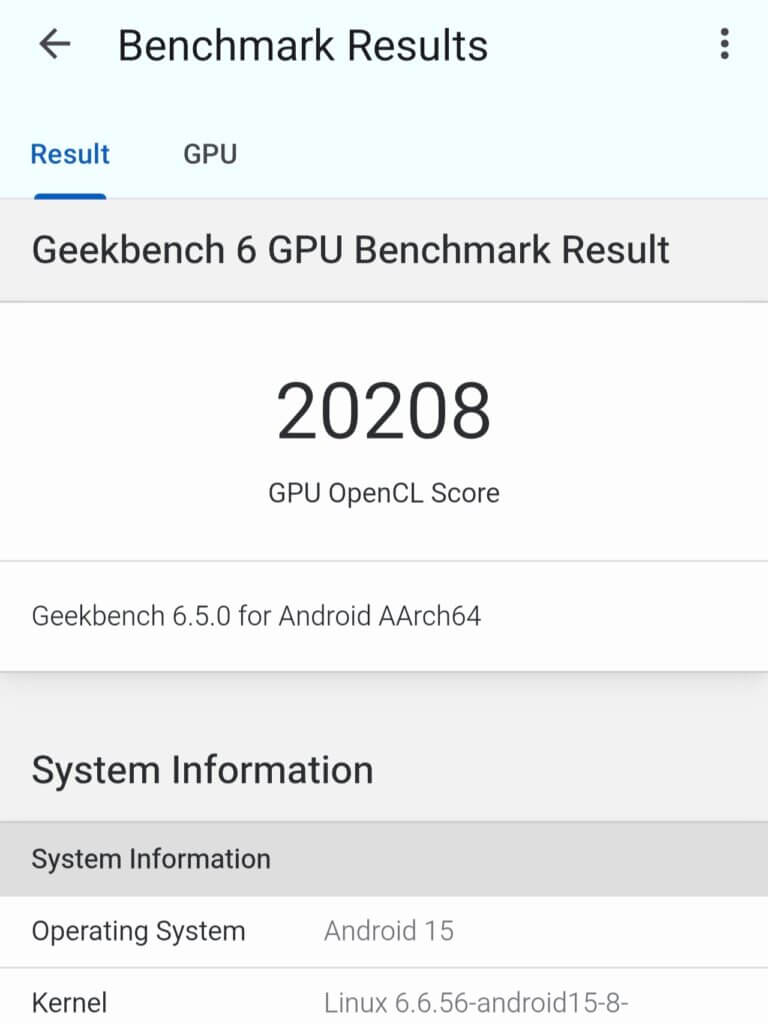

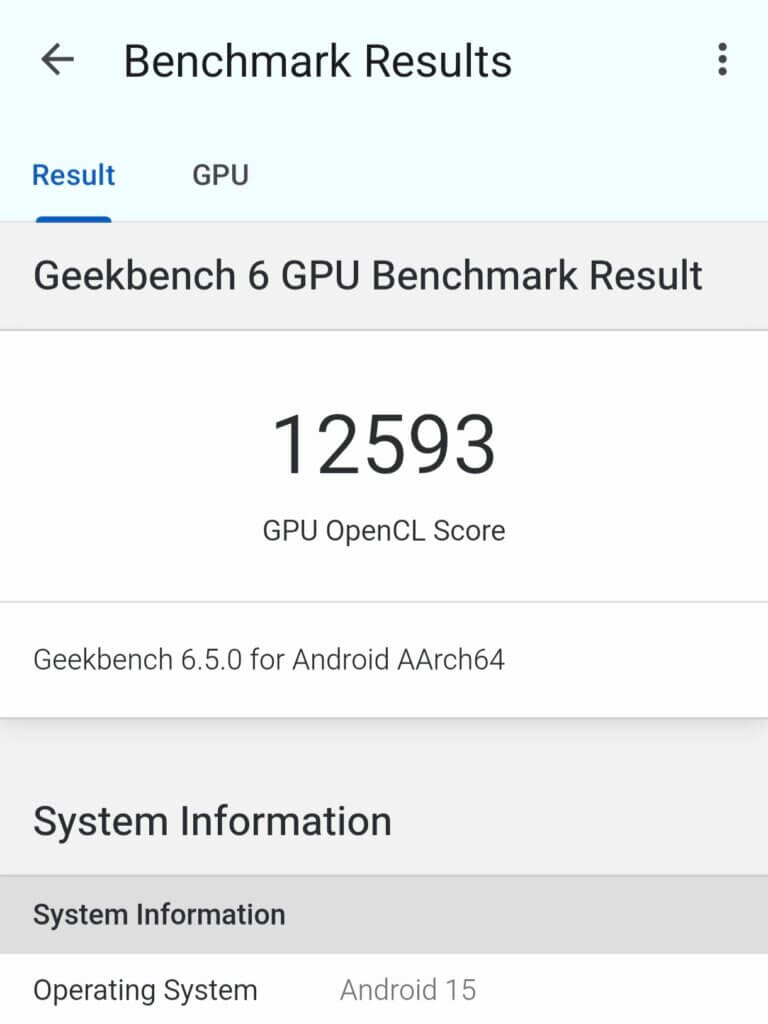

次にGeekbench 6の結果を見ていきましょう。

CPUスコアについてはシングルスコアでは約400点程、マルチスコアについては約1000点程向上と大幅に向上したかと言われればちょっと違う気もします。変化は緩やか。

一方GPUスコアについては約8000点程向上。こちらは大きな変化点と言えるでしょう。

そーすけは『Pokemon Go』ぐらいしかまともなスマホゲームはやりませんが、カクツキもなく快適に遊ぶ事が出来ました。

よくサムネを作るのに活用してる『Adobe Express』についても、Xiaomi 14T Proではレイヤー数によって処理落ちしてしまう事がありましたが、Xiaomi 15T Proについては処理落ちもなく、快適に使用する事が出来ます。これはかなりありがたい。

耐久性は一般的。急速充電ももちろん対応。

『防水/防塵性能』についてはIP68に対応。

最近のミドルハイ端末、特に同じ中華系企業OPPOから発売されてる『OPPO Reno14 5G』やLenovo傘下のFCNTから発売されてる『arrows Alpha』がIP69に対応してる事を考えると、少しだけ物足りなさを感じます。

まぁ、80°の熱湯に浸ける環境や水中撮影など限られた環境やシチュエーションでの話ではあるので必要十分とも言えますけどね。

『バッテリー』については5,500mAhを搭載。大容量ではありますが、こちらも最近の端末だと割と標準になりつつありますね。

また、Xiaomi独自規格『90Wハイパーチャージ』に対応。専用充電器を用いる事で約15分で50%まで充電が可能な他、最大50Wワイヤレス充電にも対応。

なお、50Wワイヤレス充電については、こちらも独自規格となるので国内未発売の純正ワイヤレス充電器が必要な事には注意したい。そろそろ国内販売してもええんやで?Xiaomiさん。

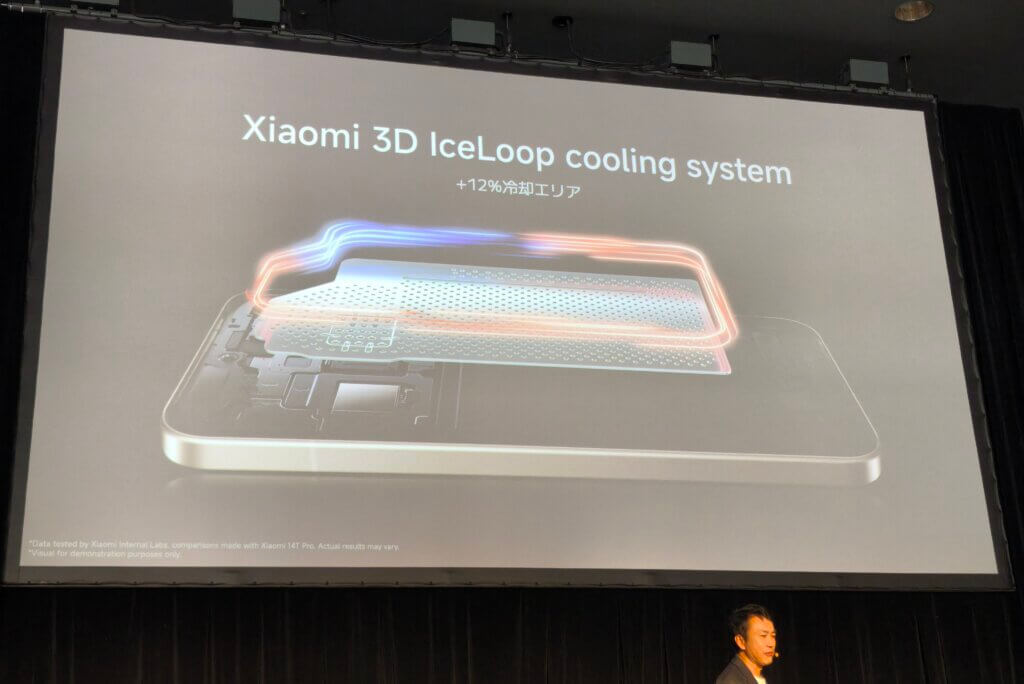

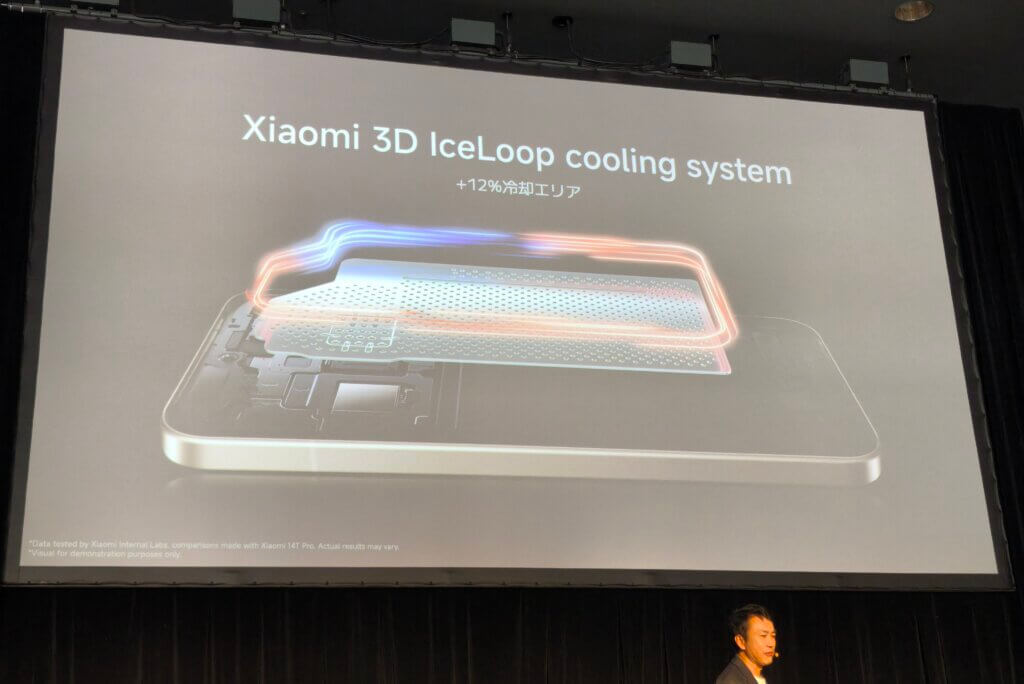

発熱対策については、前モデルよりも大型化されたXiaomi独自の冷却システム『3D IceLoop cooling system』を採用。

このあたりは正直『Xiaomiのお家芸』ではありますが、こういった細やかな工夫が端末を快適に使い続けられるんだなと使ってて思いましたね。

初の1TBモデル。オフライン通信にも対応。

『ストレージ』については前モデル同様、256GBと512GBモデルの他、今回Tシリーズとして初となる1TBモデルが登場。発表会会場にいたそーすけもこれには驚きましたね。

外部ストレージについては非対応なので、SDカード等は使えない点は注意。要するにクラウドを使えって事ですね。

『メモリ』については全モデル共通で12GBと前モデルから据え置き。ストレージの一部を最大12GBまで『仮想メモリ』として割り当てする事で最大24GBまで拡張出来ます。

また、Xiaomi端末としては初となる電波が入らない場所においても最大1.9km圏内であれば通話可能な『Xiaomiオフライン通信』にも対応。

オフライン通信利用にあたってはSIMカードが挿入されてる事に加え、Xiaomiアカウントにログイン済みである事、Bluetoothがオンになってる事が条件となる点には注意が必要。

遮蔽物のない開放的な場所での通話を想定してるので、山間部や海上などを想定してるんでしょうか。いずれにしても面白みのある機能だなと感じましたね。

そして忘れちゃいけないのが『FeliCa (おサイフケータイ)』対応。最近のXiaomiはコストカットの兼ね合いでおサイフケータイ非搭載の機種が増えてる中、しっかり対応してるのは偉すぎます。

なお、下位モデルのXiaomi 15Tについては非搭載なので、必要な方は15T Proを買うようにしましょう。

作例紹介

ここからは『作例紹介』に移りたいと思います。

まずは気になる『カメラスペック』について紹介。

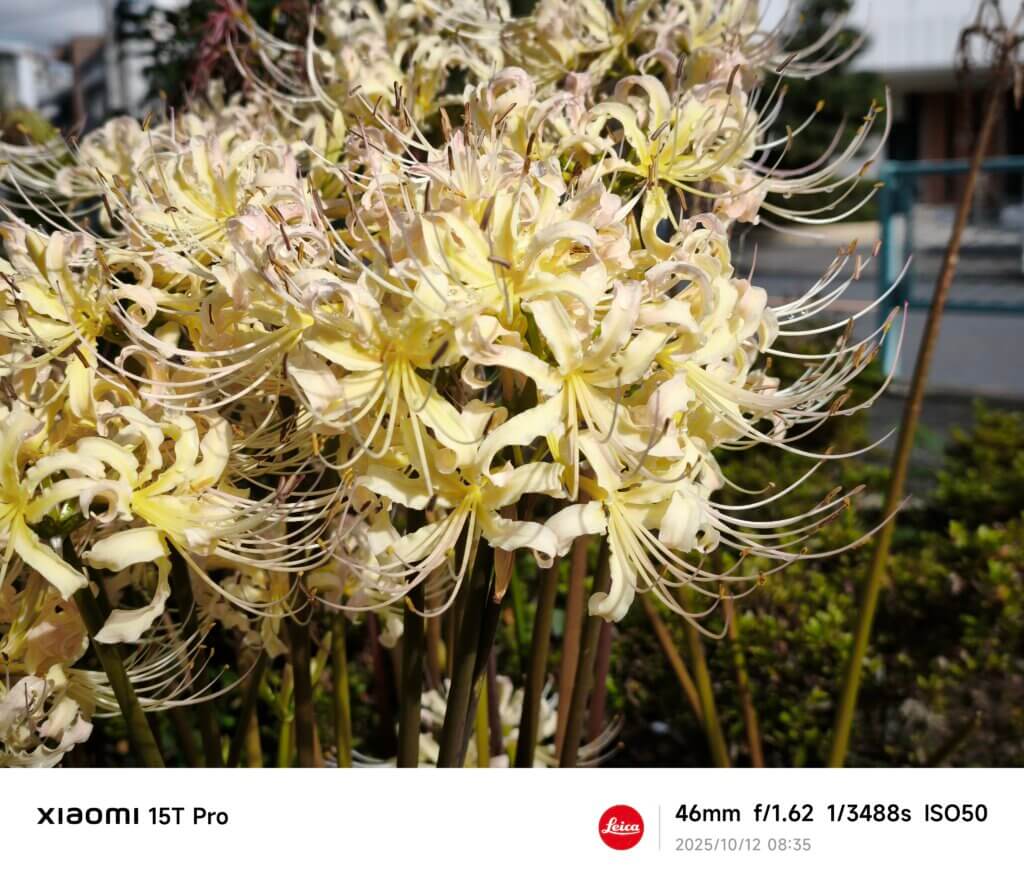

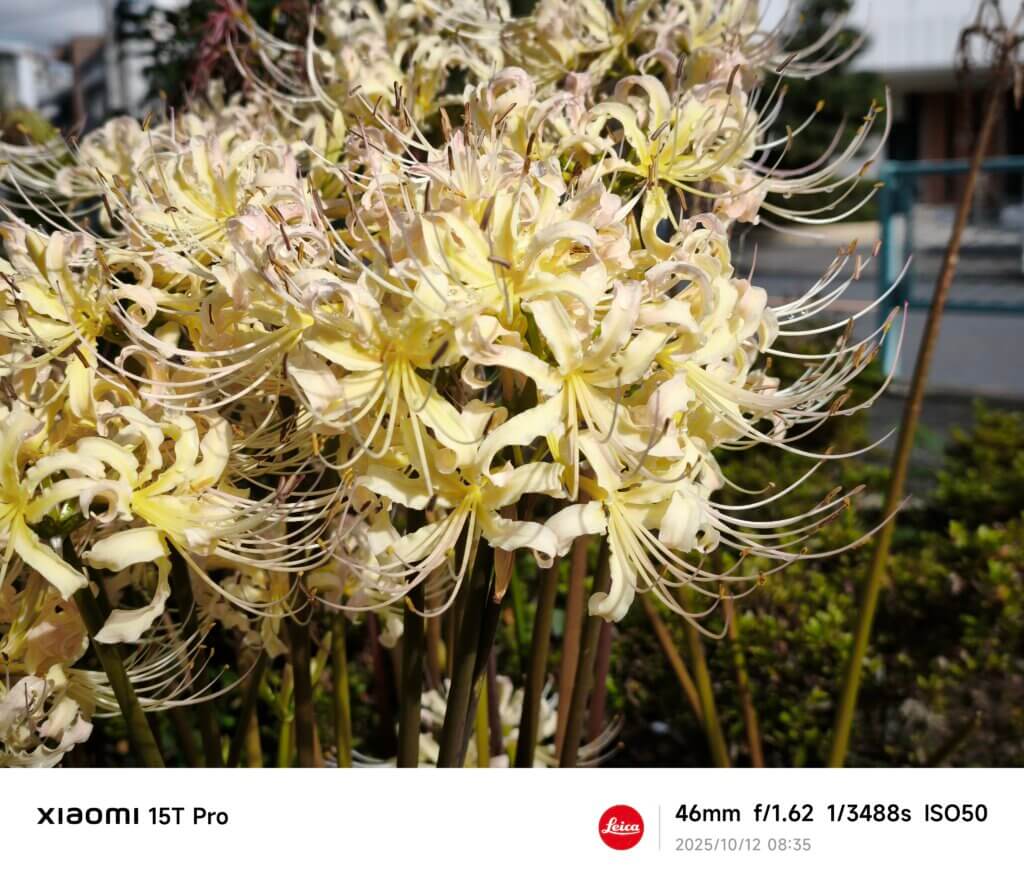

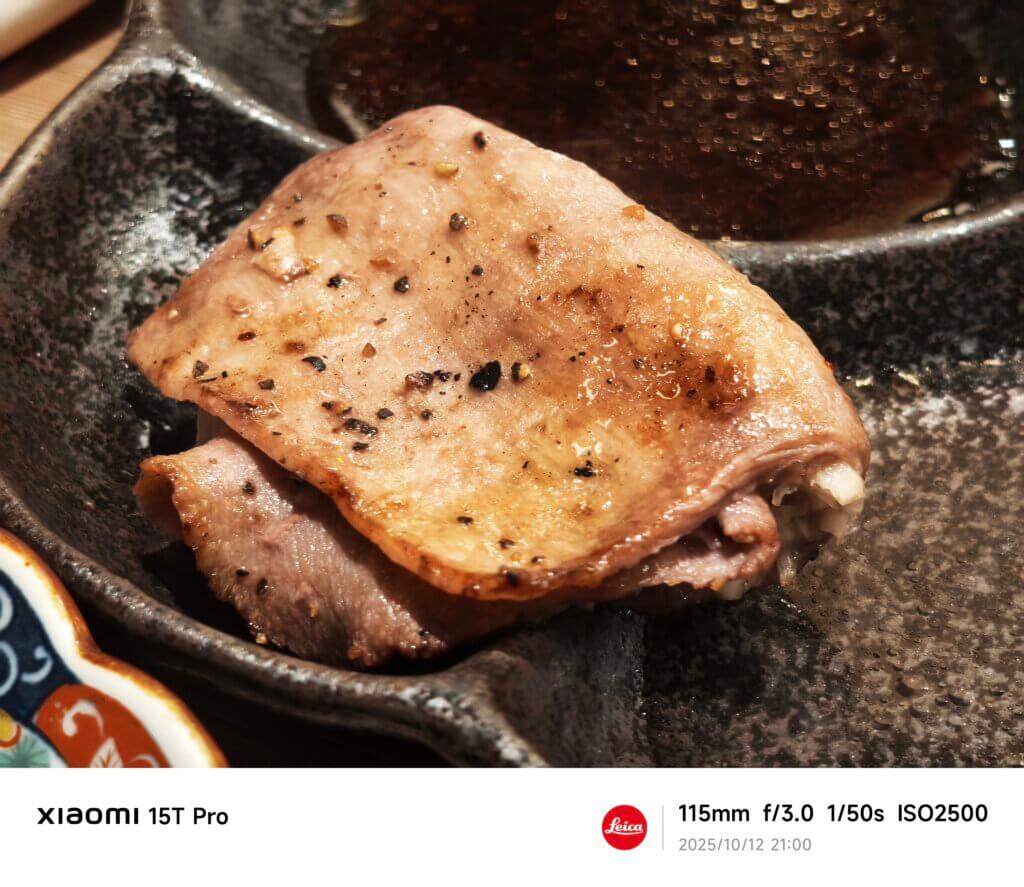

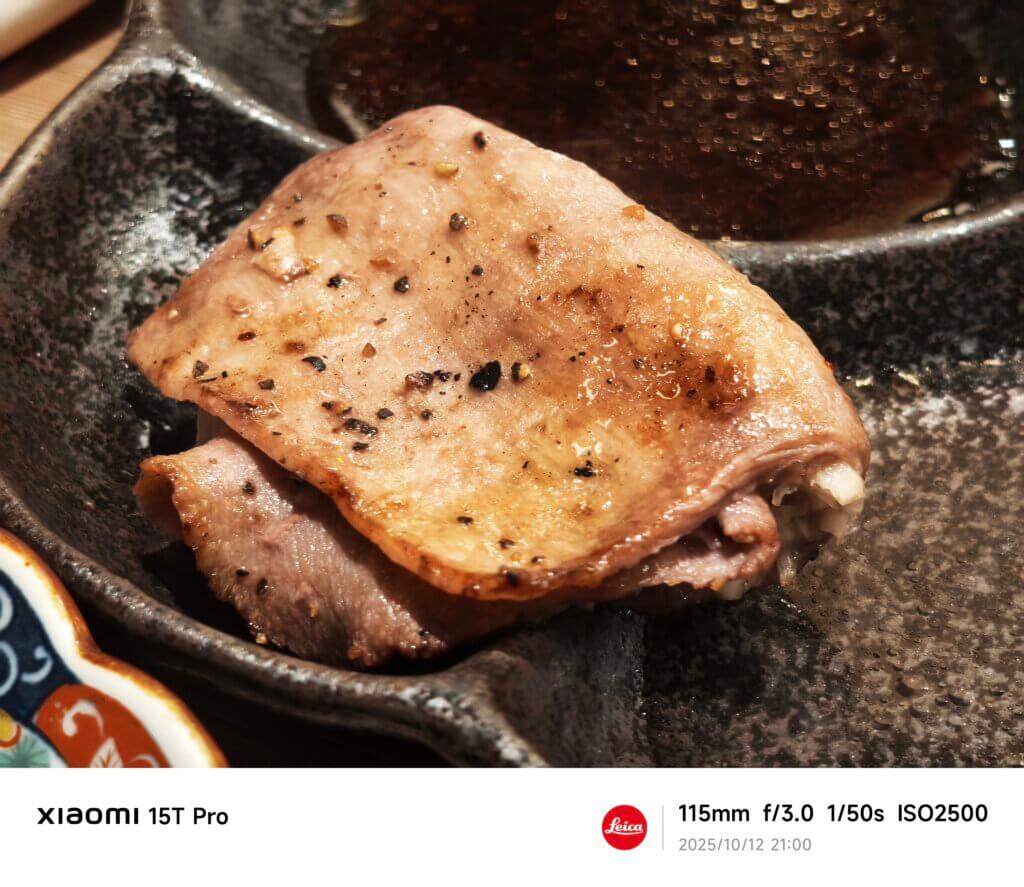

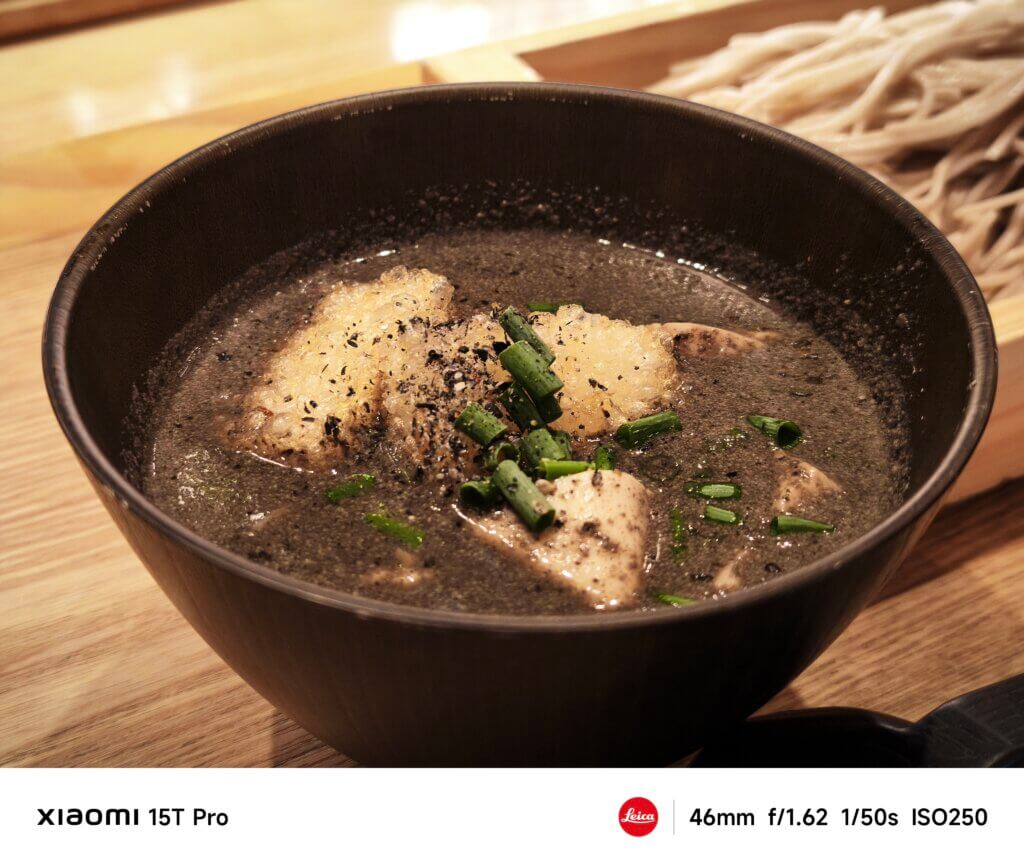

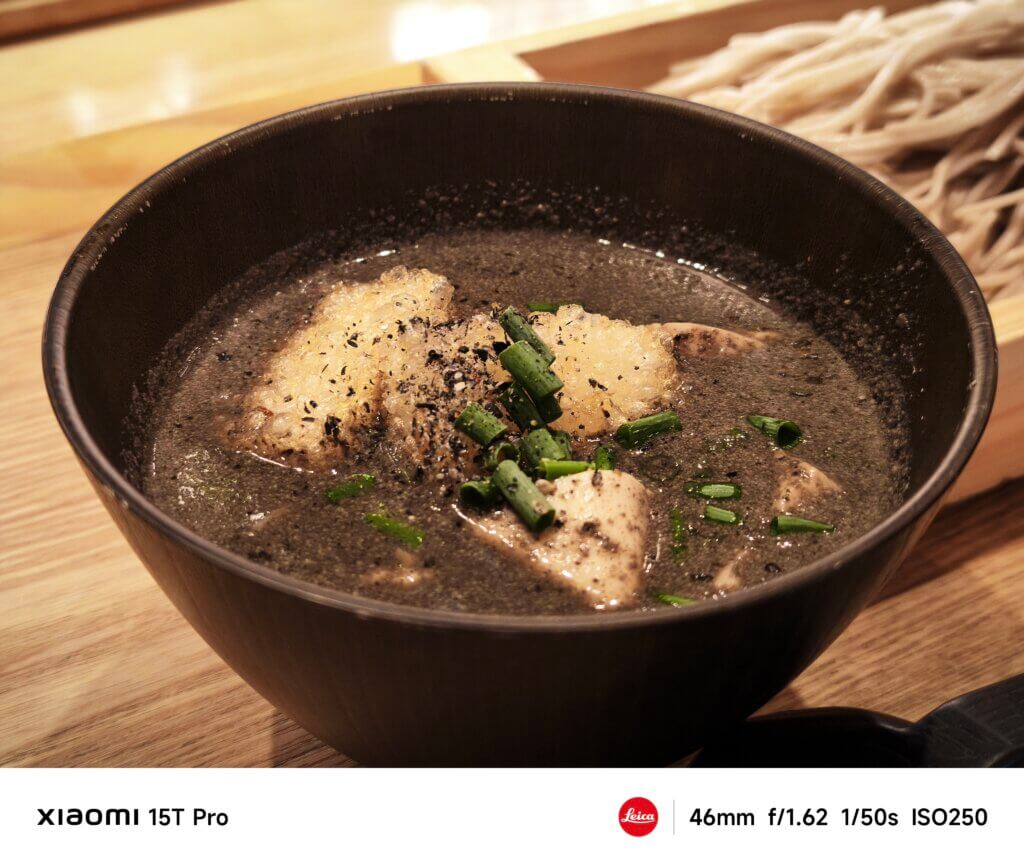

ドイツの老舗カメラメーカー『ライカ (Leica)』と共同開発した3眼カメラを備えます。

メインカメラの5000万画素広角カメラについては1/1.31インチセンサー / 2.4μm4-in-1スーパーピクセル / 13.5EVのハイダイナミックレンジを備えた『Light Fusion 900』を採用。F 1.62、光学式手ぶれ補正 (OIS)を備え、焦点距離は23mm相当。

目玉の5000万画素望遠カメラについては光学5倍ズームに対応。5倍以降はデジタルズームに対応。劣化の少ない光学10倍”相当”ズームの他、最大100倍までズーム可能です。1/2.76インチセンサー / F 3.0 / OISを備え、焦点距離は115mm相当。

最後に1200万画素超広角カメラですが、1/3.06インチセンサー / F 2.2 / 画角120° / 焦点距離 15mm相当とこちらは前モデルから据え置きとなります。

では実際に作例を見ていきましょう。

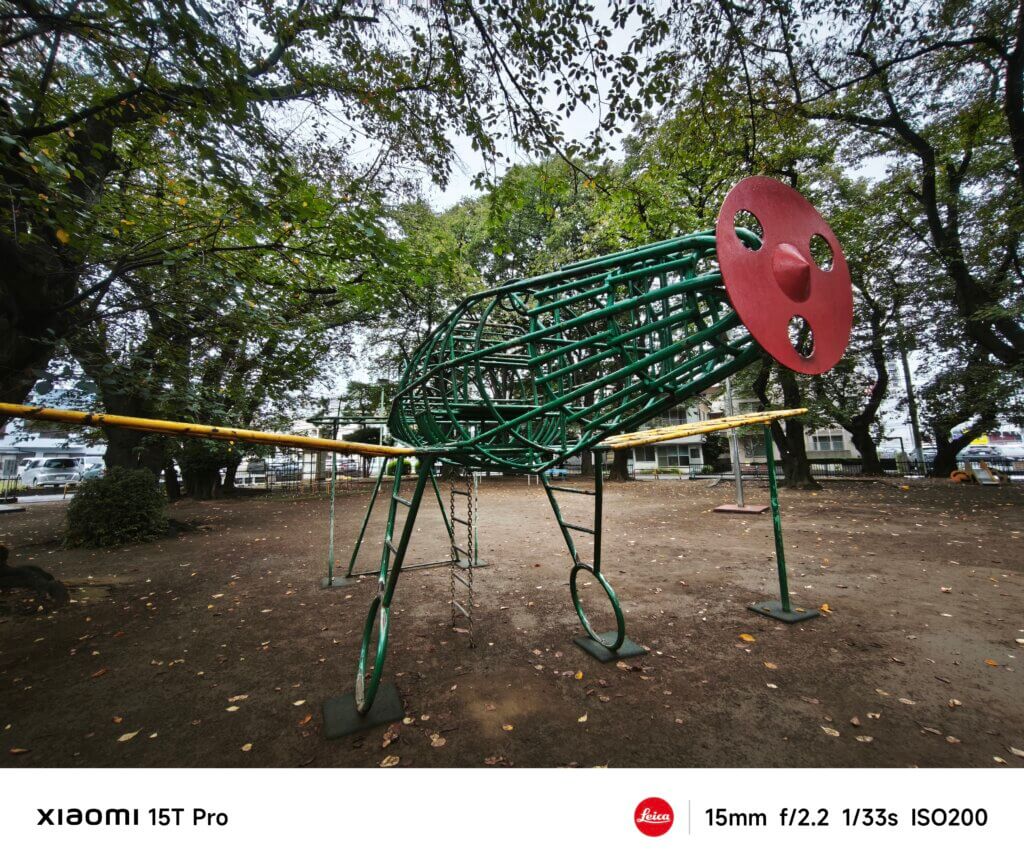

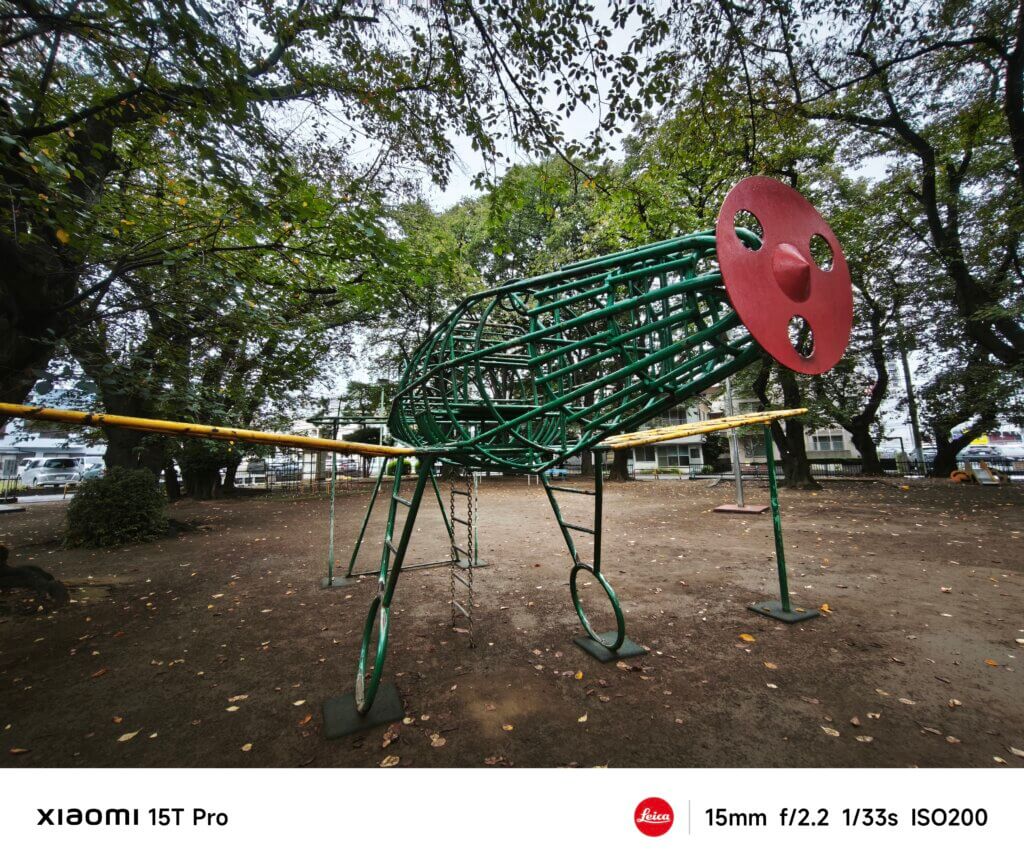

超広角

まずは『超広角』から紹介。

とはいえ、貸出期間が1週間と短かく、仕事の合間を縫って作例を作ってたんですけど、いかんせん『望遠カメラ』が楽しすぎて全然作例を作ってませんでしたごめんなさい泣

カメラスペックでも触れた通り、超広角カメラについては前モデルから据え置きですが、前モデルでそーすけが気になってた『Dimensity特有の色味』がどこか薄れたというか、自然な色味に変化した気がします。

超広角特有の歪みやノイズ感も少ないですし、何よりも色表現が豊かになりましたよね。本当にこれDimensity搭載端末ですか?笑

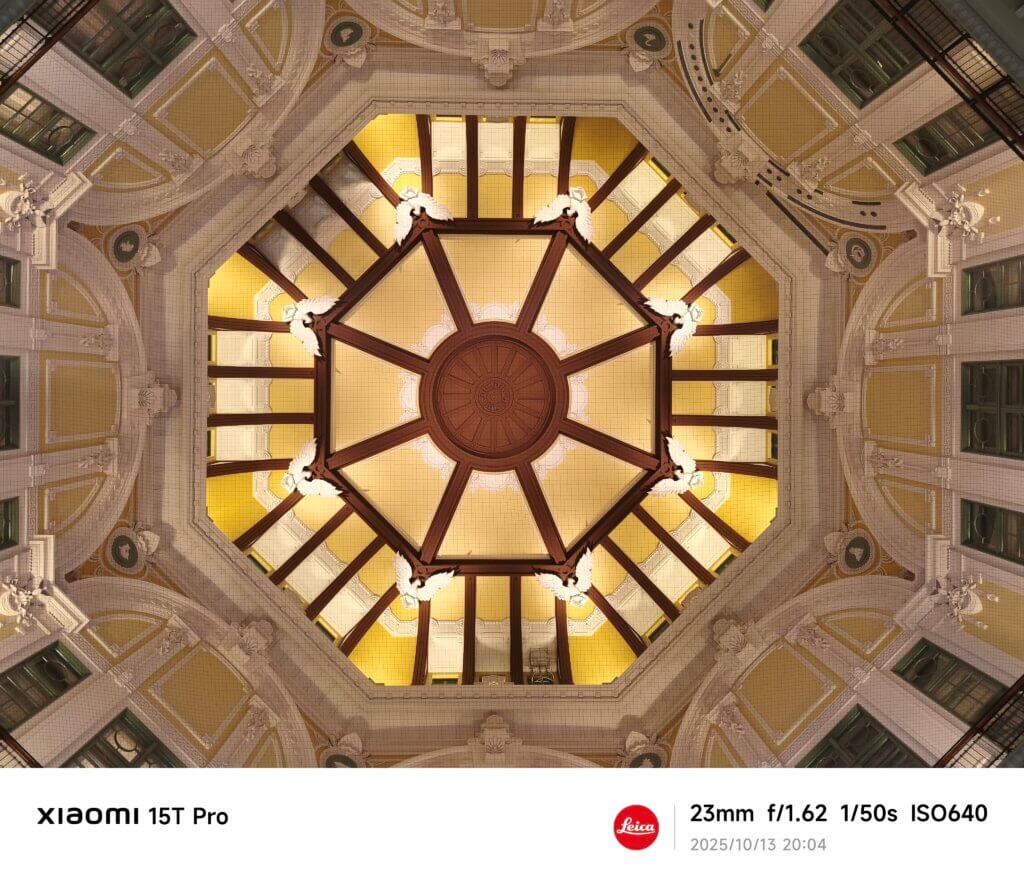

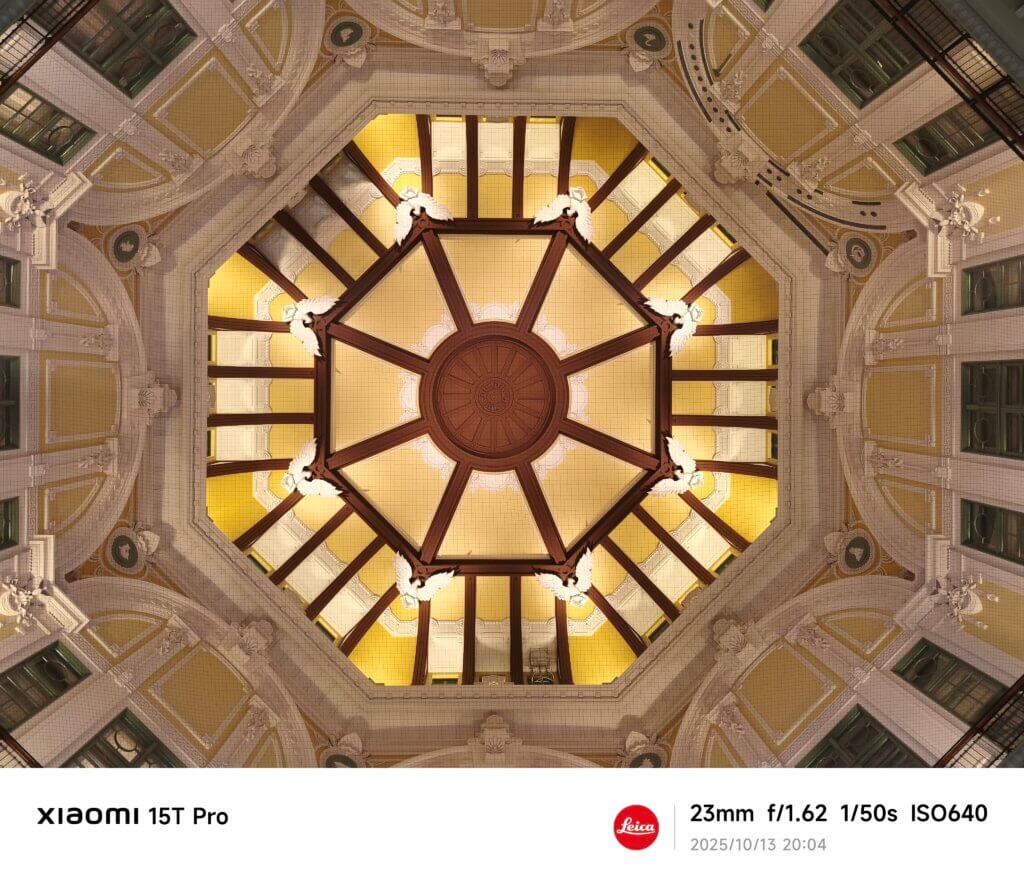

広角 (メインカメラ)

続いて『広角』の作例を見ていきましょう。

前モデル『Xiaomi 14T Pro』もLight Fusion 900を搭載してるんですが、明るさや全体的な色味に大きな差を感じました。

特に今回の作例は全てライカ本来の色味に近い『Leica Authentic』で撮影したんですが、前モデルの不満点というかそーすけが気になってた『本来のAuthenticよりも暗く感じる』点が解消されたなと目に見えて感じました。これ、本当にDimens(ry

1年でここまで進化を感じるとは思いませんでした。

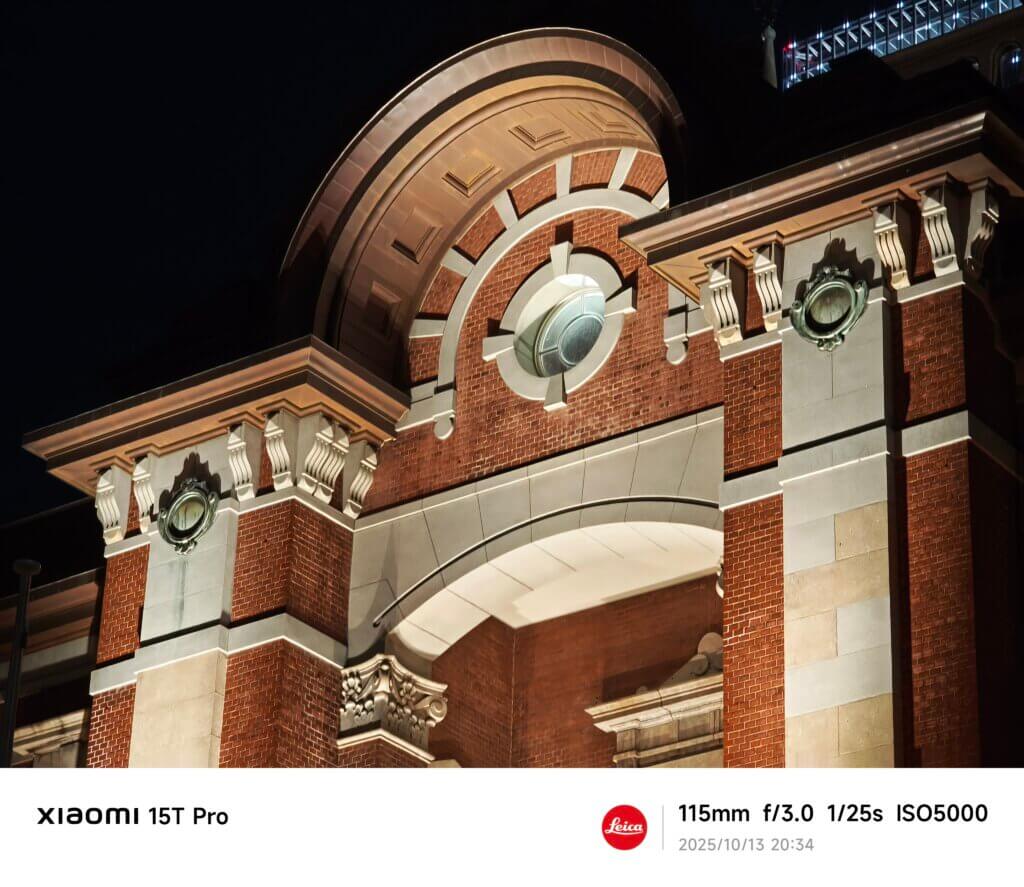

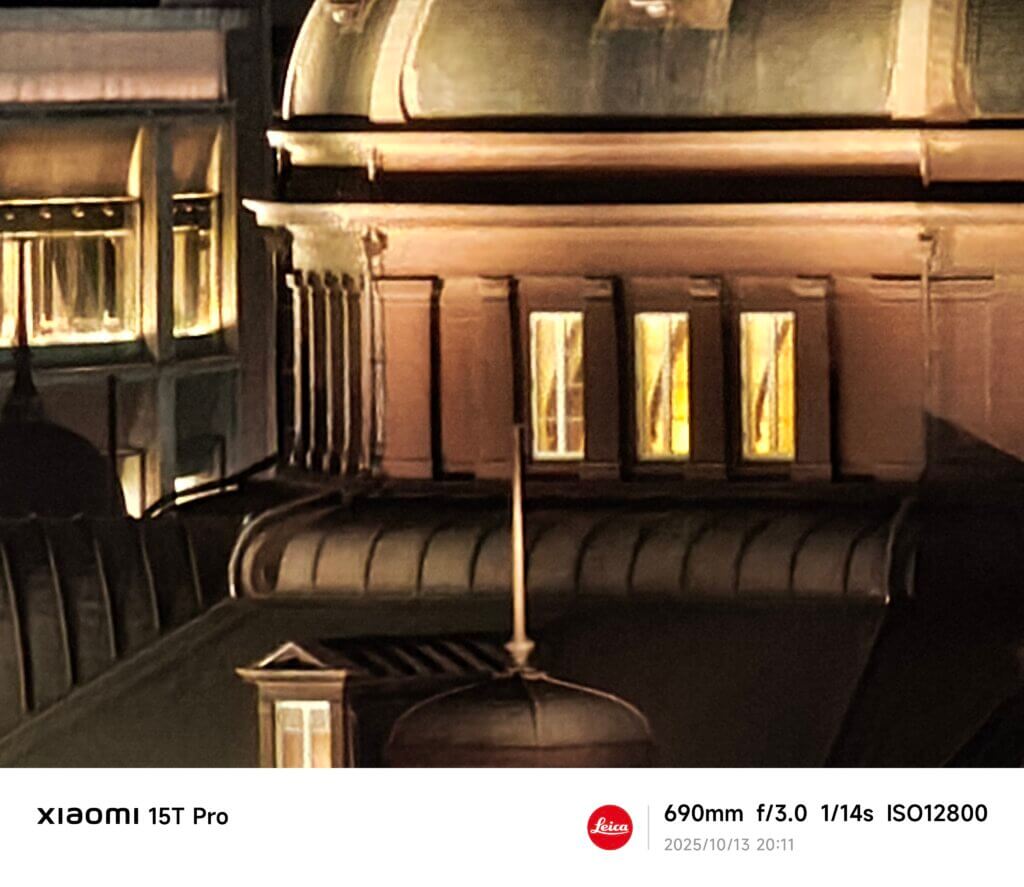

望遠

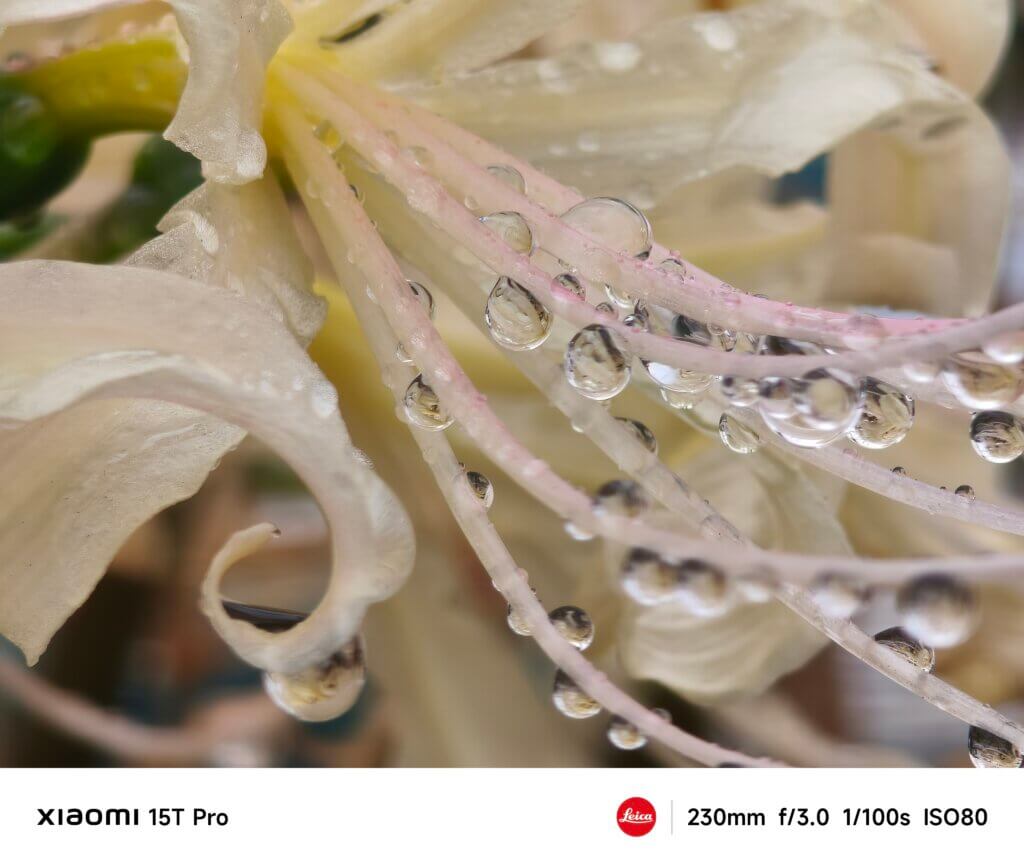

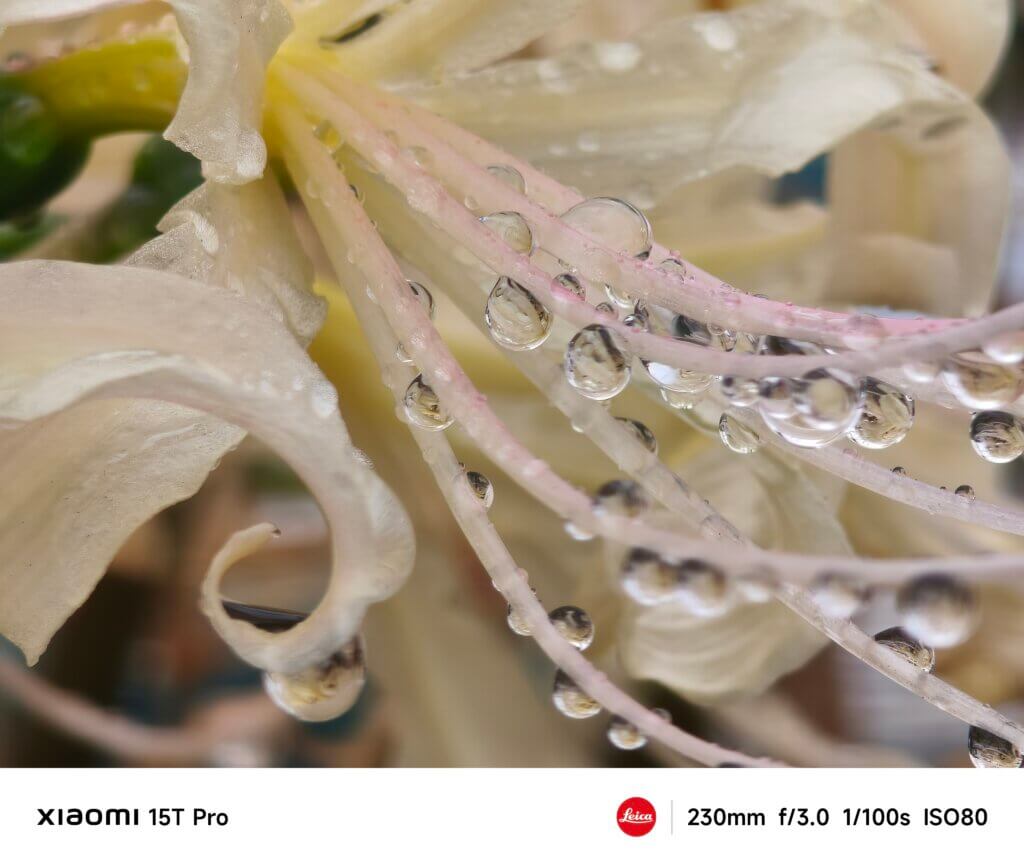

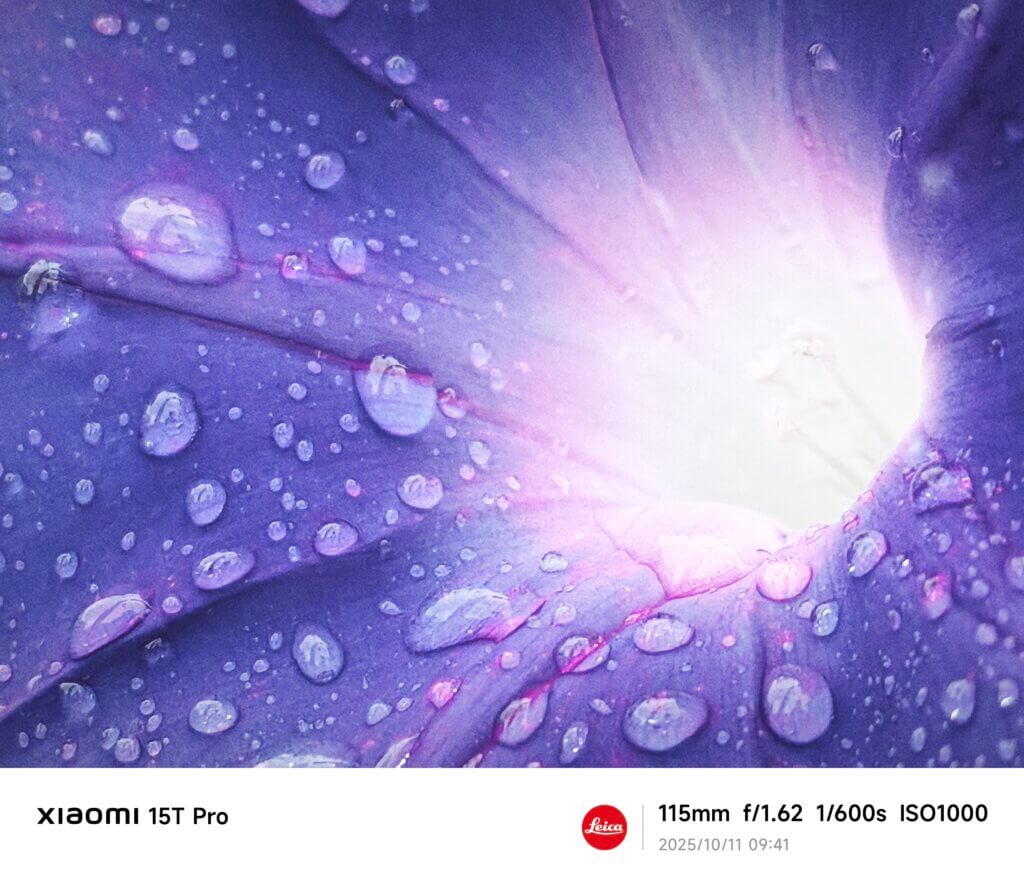

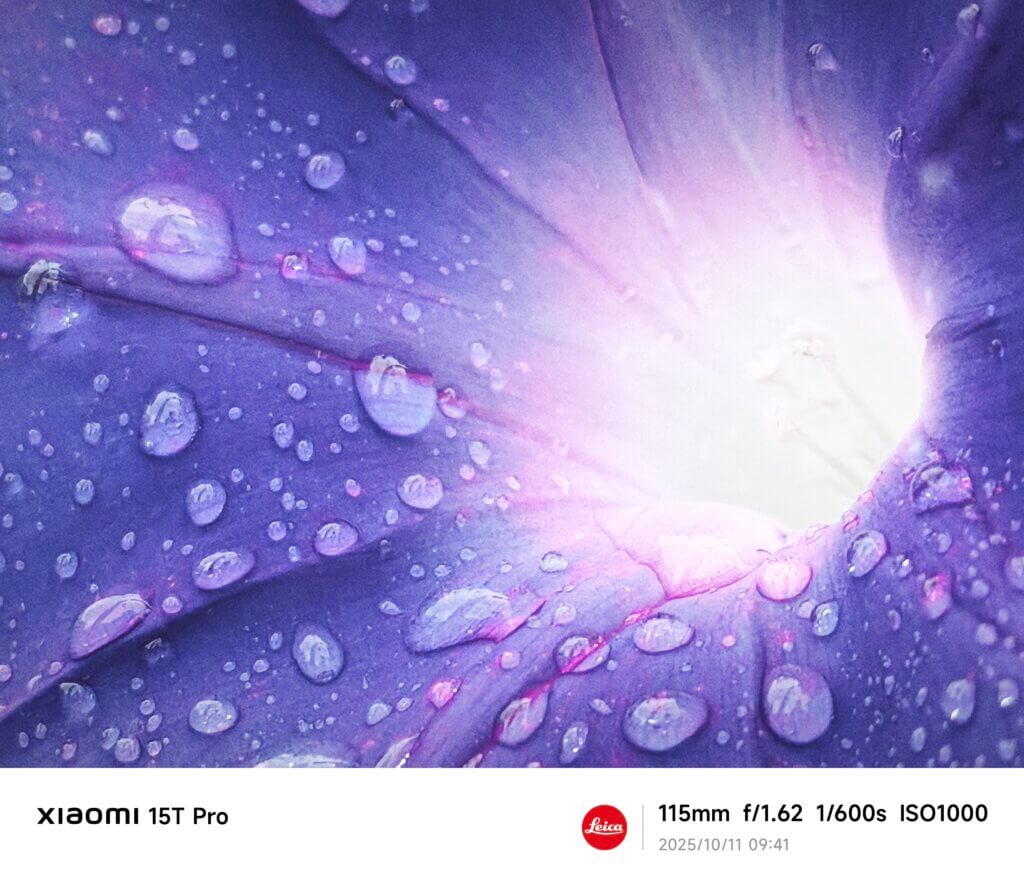

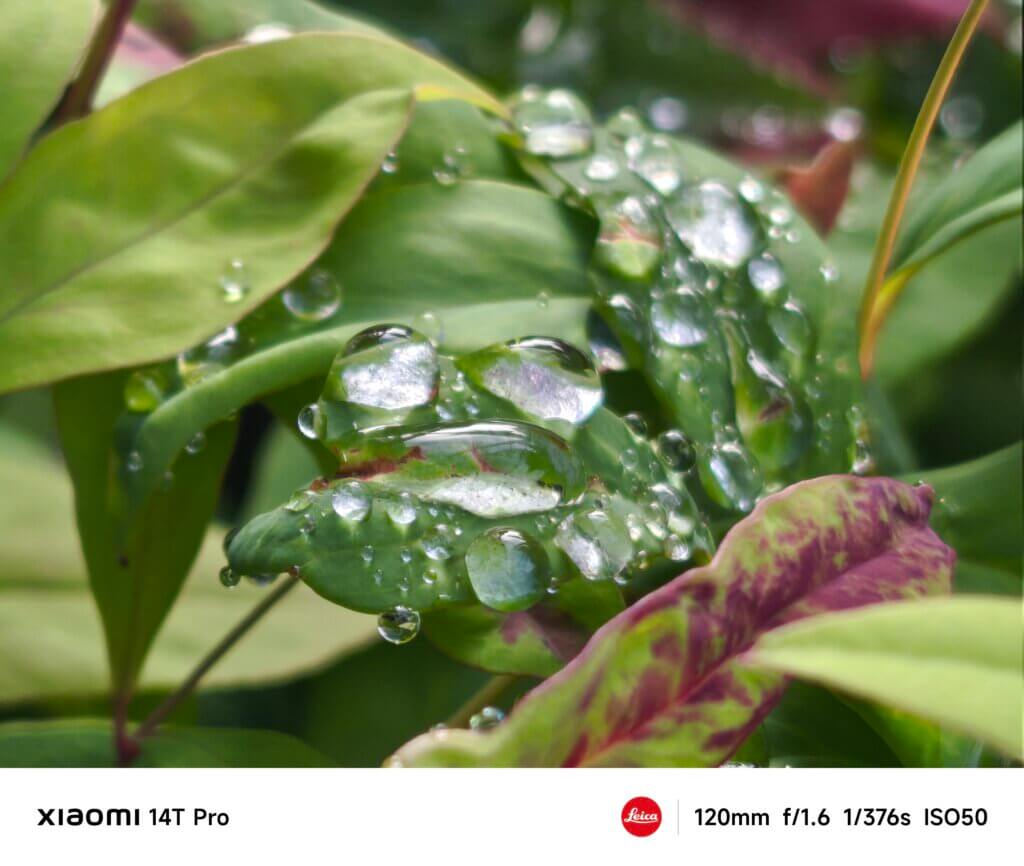

目玉の『望遠』です。

Xiaomi 15 Ultraで望遠撮影の楽しさを覚えたそーすけにとって、Tシリーズという手軽に使えるモデルでここまできれいに撮影出来た事に感動と驚き、そして楽しさを感じました。

光学ズーム/デジタルズーム両方の作例を載せましたが、ディテールえぐすぎないかこれ笑

いい意味で失礼を承知で言わせてもらうと、これ本当に『Tシリーズ』ですか???笑

Xiaomi 14T Proとの比較

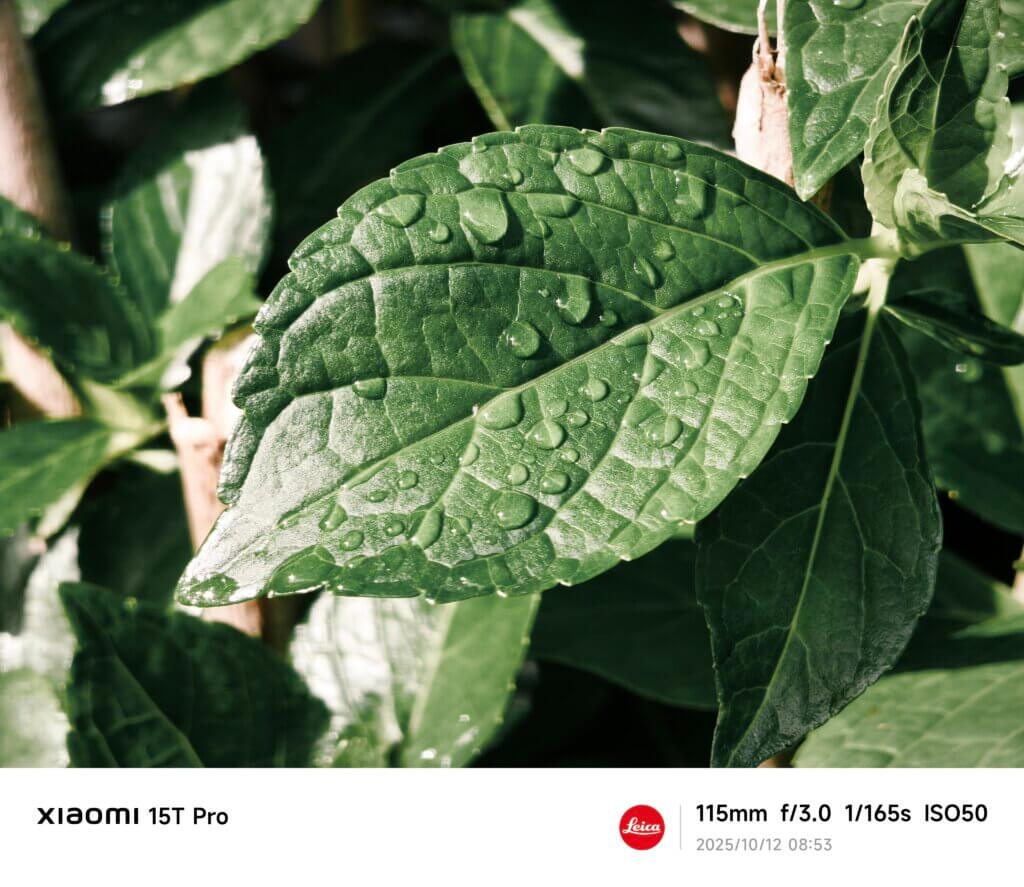

前モデル『Xiaomi 14T Pro』との比較になります。今回は明確に変化を感じた望遠でそれぞれを見ていきましょう。まずは5倍ズームから。

広角と望遠を自動的に切り替える『アダプティブ望遠』がオンの状態で撮影したので、こちらの2枚はデジタルズームでの比較になります。

デジタルズームでも水滴の感じやディテールに大きく差が出てますよね。これだけでもかなり大きな変化だとそーすけは感じました。次見ていきましょう。

カメラ設定を見直した後に撮影したものと比較。

Xiaomi 14T Proについては、当時レビューした時にも書きましたがデジタルズームの割にきれいに撮影出来てます。ただ、色味や質感の重み、影感についてはXiaomi 15T Proに軍配が上がります。これが光学5倍の力と言うべきでしょうか。次行きましょう。

10倍ズームです。どちらもデジタルズームではありますが、Xiaomi 15T Proについては劣化の少ない光学”相当”ズームに対応してる事もあってか、某🍊のロゴや周辺のディテールもぼやけずくっきり撮影出来てますね。最後、30倍ズームを見ていきましょう。

最後に30倍ズーム。どうでしょう?

どちらもデジタルズームではあるので正直AI補正頼みではありますが、Xiaomi 15T Proの方がディテールとしては残ってますね。

ぶっちゃけこれ以上を求めるユーザーが敢えて『Tシリーズ』を購入するとは思えませんし、10倍程度であれば実用的だなとそーすけは感じました。

ポートレート

前モデルではそーすけ的には使いにくく、ほとんど活用してなかった『ポートレート』についても。

使いにくかった要因として、カメラUIと焦点距離がピーキーすぎて思ったようにボケなかったり、違和感のあるボケ感でまともな写真が撮れなかったので泣く泣く封印してたんですが、今回は従来のカメラUIと同一になり、かなり使いやすくなったと感じました。

ボケ感についても違和感なく、被写体をくっきり写してくれるのは本当に最高すぎる。

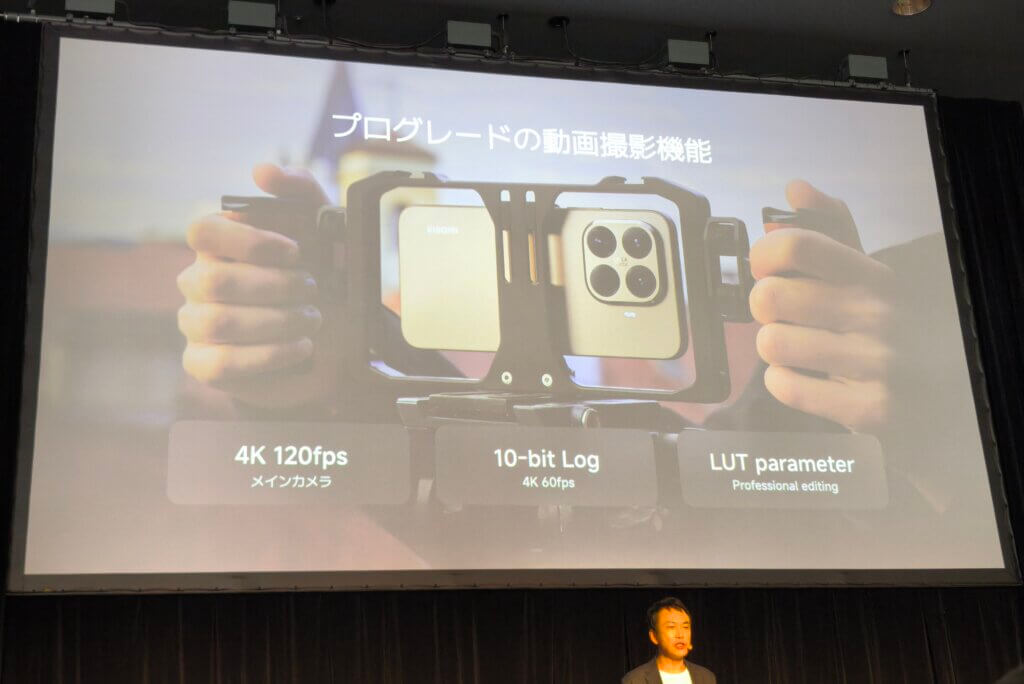

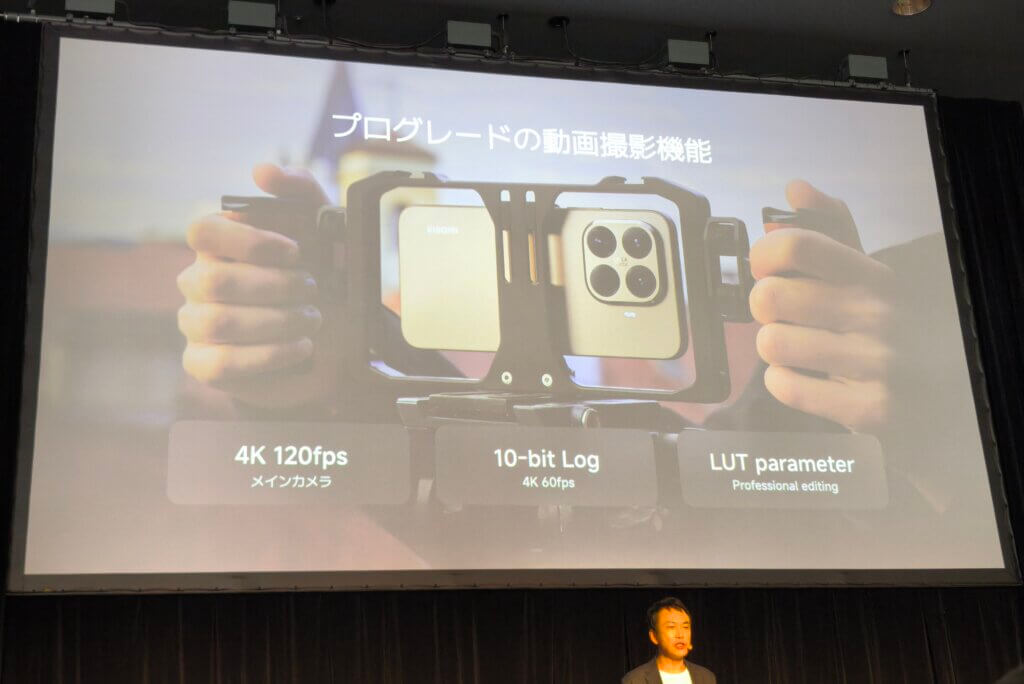

動画性能について

動画性能については最大で8K/30fpsでの撮影が可能です。前モデルから向上した点として4K/120fpsでの撮影が可能となりました。大幅進化ですね。

どちらも最大15倍までズーム可能。今回は分かりやすい比較としてそれぞれ4K/60fpsで動画撮影をしてみました。

日中

日中についてはどちらも目立ったノイズはなく、滑らかに撮影出来てました。

ただ、光が翳るような場所においてはXiaomi 15T Proの方が空のトーンも均一で明るく撮影出来てます。明るさについても特に違和感もなく、自然ではないでしょうか。

夜間

夜間撮影です。Xiaomi 14T Proについては光源の強い看板などがやや白飛び気味なのに対し、Xiaomi 15T Proについては自然な色味に近いですね。

ノイズ感についてはどちらも気になりませんが、手ぶれについてはXiaomi 15T Proの方が少なく、滑らかに撮影出来てる気がします。

まぁ、誤差かもしれませんし、なんなら4K/60fpsだと超広角も使えなければズームもデジタルのみで折角の強みを全然活かせてないんですけどね。

そーすけ的まとめ!

作例紹介も終わった所で、最後にそーすけ的に『よかった点』『もう一歩な点』をまとめて締めたいと思います。

とはいえ、これといって目立った弱点もなく、ユーザーの痒い所にしっかり手が届いてる機種だなと使ってて感じましたね。忖度無しでバッサリいきたいのに笑

そーすけ的『よかった点』

- 処理落ちも怖くない?『ハイエンドSoC』

- 高級感えぐすぎ『素材とカラー』

- Xiaomiで数少ない『おサイフケータイ対応』

- くっきりきれいな『ディスプレイ』

- 用途に合わせて選べる『大容量ストレージ』

- 手軽に感動を作れる『ライカ共同開発カメラ』

そーすけ的『もう一歩な点』

- 高負荷時にやや気になる『発熱』

- レンタル勢涙目『限られた販路』

- フラットになり『持ちにくくなったボディ』

- 3Dゲームで若干気になる『ギザギザ感』

- 位置が変わって気になる『スピーカー音質』

あとがき

いかがでしたか?

よくよく考えたら、そーすけがガジェットレビューを書いたのって『Galaxy Z Fold 7』以来、約2ヶ月振りなんですよね笑

職場が変わって忙しくなった、というのはある種言い訳でしかないんですけど、まじで忙しくて毎日クタクタです。Xiaomiさん、こんな哀れなそーすけを拾ってください (おい)

Xiaomi製品、特に『Tシリーズ』はこれで4台目。なんだかんだ思い入れのある製品なんですが、これまでは自腹で購入やレンタルをして記事にしてたんですけど、今回はメーカーさんからお貸出頂き、こうしてレビューが書けるなんて改めて光栄だなと感じましたね。ここまで続けてよかった笑

そういえばこれは製品とは関係ない話なんですけど、Xにて公表された『Xiaomi Store 店長候補の募集』に実は応募してみたんですよね。

そーすけ自身、携帯業界に身を置いて既に10年以上経過したんですけど、これから先の事を考えて『意欲的なメーカーで働いてみたい!』という思いがあって今回応募してみました。正直、最終学歴は高卒なので、学歴ではねられそうな気はしてるんですけどまぁ応募するだけならタダなので笑 ※安達さん、片山さん、何卒よろしくお願い致します。(おい)

『現役ケータイショップ店員のそーすけ』から『Xiaomiのそーすけ』にジョブチェンジ!なんて面白そうではありますけど、果たしてどうなる事やら。

ということで今回はここまで。

また次回のりんご通信でお会いしましょう!

今回レビューした製品

レビュー動画はこちらから

合わせて読みたいおすすめ記事

コメント